人材派遣の業種を徹底解説|禁止業務や専門26業種、法改正の影響など

サービス業や製造業など、さまざまな業種で派遣社員が活躍しています。しかし、法令によって人材派遣が禁止されている業種もあるため、派遣会社は違反しないよう注意する必要があります。

そこで本記事では、派遣会社の方向けに、人材派遣できる業種と禁止されている業種について、わかりやすく解説します。2015年の法改正で注目された「専門26業種」についても解説しますので、派遣事業に取り組む際の参考にしてください。

目次[非表示]

- 1.人材派遣とは?

- 2.人材派遣が可能な業種

- 3.人材派遣が法令で禁止されている5つの業種

- 3.1.港湾運送業務

- 3.2.建設業務

- 3.3.警備業務

- 3.4.病院・診療所などにおける医療関連業務

- 3.5.弁護士・税理士・行政書士などの士業

- 4.人材派遣が法令で禁止されている業種の例外

- 5.人材派遣の「専門26業種」とは

- 5.1.専門26業種の一覧

- 5.2.専門26業種が設定された背景

- 6.専門26業種に関する法改正

- 7.労働者派遣法の改正による影響

- 7.1.専門26業種が「3年ルール」の対象に変更

- 7.2.キャリアアップ措置の導入

- 7.3.労働契約みなし制度の施行

- 7.4.同一労働・同一賃金の推進

- 8.人材派遣に適している業種・職種

- 8.1.工場や倉庫での軽作業

- 8.2.オフィスワーク・事務職

- 8.3.サービス業(介護職など)

- 9.まとめ

人材派遣とは?

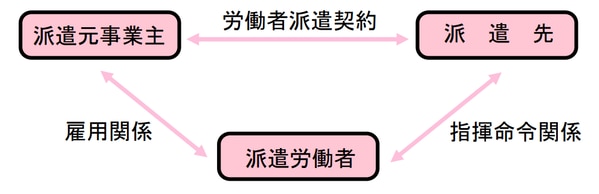

人材派遣事業(労働者派遣事業)とは、派遣元となる派遣会社が人材を雇用し、派遣先の企業と派遣契約を締結したのちに、労働者を派遣する事業のことです。

派遣労働者が実際に就業するのは、派遣先の企業です。ただし、雇用関係を結んでいるのは、派遣元の派遣会社となります。

人材派遣事業(労働者派遣事業)における、派遣労働者・派遣先・派遣元の相関図は、以下の通りです。

なお、厚生労働省の資料では、人材派遣事業(労働者派遣事業)を以下のように説明しています。

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを事業として行なうことをいいます。

人材派遣が可能な業種

人材派遣が可能な業種は、「法令で人材派遣が禁止されている業種以外すべて」です。人材派遣には、登録型派遣、常用型派遣、紹介予定派遣など、複数の形態がありますが、派遣可能な業種はどの形態でも同じとされています。

人材派遣が法令で禁止されている5つの業種

人材派遣が法令で禁止されている業種は、次の5つです。

- 港湾運送業務

- 建設業務

- 警備業務

- 病院・診療所などにおける医療関係業務

- 弁護士・税理士・行政書士などの士業

本章では、派遣禁止業務の概要を解説します。

港湾運送業務

港湾運送業務とは、港湾における貨物の運送や鑑定、検量などの業務を指します。港湾運送業務は、時期により需要の差が激しいなどの特殊な事情があるため、実態に沿った労働制度「港湾労働者派遣制度」が導入されています。

港湾運送業務の従事者は、「港湾労働者派遣制度」に基づいて、労働する人員や時期などが調整されているということです。そのため、通常の労働者派遣法に基づいて運用される派遣会社では、港湾運送業務に従事する労働者を派遣できないと定められています。

禁止の理由

業務の波動性等その特殊性にかんがみ、労働者派遣法に基づく労働者派遣事業とは別に、港湾労働法において、港湾労働の実情を踏まえた特別な労働力需給調整制度として港湾労働者派遣制度が導入されているため。

引用:一般社団法人 日本人材派遣協会「派遣が利用できない業務 港湾運送業務」

建設業務

建設業務とは、建設工事現場における土木・改造・保存・修理・変更・破壊・解体などの作業にかかわる業務のことです。

建設業務には、「受注生産が多い」「1現場あたりの下請け業者数が多い」などの特殊な事情があるため、建設業務従事者の雇用安定・改善を目的とした労働制度「建設業務労働者就業機会確保事業制度」が設けられています。

そのため、労働者派遣法に基づいて運用される派遣会社では、建設業務に従事する労働者を派遣できないと定められています。また、建設業務と類似している林業の一部も、派遣禁止の対象となっています。

禁止の理由

受注生産、総合生産等その特殊性にかんがみ、建設労働者の雇用の安定を図るため、労働者派遣事業とは別に、建設労働者の雇用の改善等に関する法律において、建設労働者の実情を踏まえた特別な労働力需給調整制度として建設業務労働者就業機会確保事業制度が設けられているためです。

引用:一般社団法人 日本人材派遣協会「派遣が利用できない業務 建設業務」

警備業務

警備業務とは、住宅・事務所・駐車場・遊園地・イベント会場などにおける盗難や事故の発生を警戒し、防止する業務のことです。また、現金や貴金属、美術品等の運搬にかかわる事故を警戒・防止する業務や、特定の人に対するボディガードなども警備業務に含まれます。

警備業務は、警備業法により、請負形態で業務を遂行するよう定められています。警備業務に対して人材派遣を認めると、警備業法に則った適正な運用ができなくなるため、派遣禁止と決められています。

禁止の理由

請負形態により業務を処理することが警備業法上求められており、労働者派遣を認めた場合、その業務の適正実施に問題が生ずるためです。

引用:一般社団法人 日本人材派遣協会「派遣が利用できない業務 警備業務」

病院・診療所などにおける医療関連業務

病院・診療所などにおける医療関連業務には、医師・歯科医師・看護師・准看護師・保健師・助産師・薬剤師・栄養士などに関する業務が該当します。

病院や診療所などにおける医療関連業務が、派遣禁止とされている主な理由は、人材派遣という就業形態が、医療の専門家同士の継続的なコミュニケーションおよびチーム体制の構築に、支障をきたす可能性があると考えられているためです。

患者へ適切な治療を施すには、専門資格や知識を有する労働者がチーム体制を構築し、連携しながら医療行為を進めていく必要があります。

しかし人材派遣では、同一の事業所に就業できる時期が限られる場合があるため、専門家同士が継続的に連携することが困難となる可能性があります。人材派遣は適切な医療体制の構築に適していないと考えられているため、派遣禁止とされているのです。

ただし、特定の事業所での直接雇用を前提とする「紹介予定派遣」として、医療関連業務に従事する場合など、派遣禁止の例外となるケースもあります。派遣禁止の例外となるケースについては、次の章で後述します。

弁護士・税理士・行政書士などの士業

士業とは、特定の分野に対して法律的かつ専門的な資格・知識を持ち、名称の末尾に「士」がつく職業の俗称です。代表的な士業には、弁護士・税理士・行政書士・司法書士・公認会計士・社会保険労務士・土地家屋調査士などが挙げられます。

派遣禁止とされている主な理由は、士業の多くが「クライアントからの直接依頼によって、仕事を請け負う業務形態」であるためです。

クライアントからの直接依頼により仕事を請け負う性質が、派遣先企業の指揮命令に従う人材派遣ならではの業務形態に合わないことから、派遣禁止の対象とされました。

ただし、税理士や行政書士など士業の一部では、人材派遣が限定的に認められているケースもあります。士業において、派遣禁止の例外となるケースについては、次の章で後述します。

人材派遣が法令で禁止されている業種の例外

法令により人材派遣が禁止されている業種であっても、例外が認められている場合があります。ここでは、人材派遣が法令で禁止されている業種の例外パターンを解説します。

医療関連業務の例外

病院や診療所などにおける医療関連業務は、人材派遣が原則禁止されています。ただし、以下の条件に当てはまる場合は、例外として派遣スタッフの労働が認められます。

|

出典:厚生労働省「労働者派遣事業を行なうことができない業務は…」

なお、医療関連業務における派遣禁止の例外パターンについて、より詳しく知りたい方は、厚生労働省の資料をご覧ください。

士業の例外

税理士などの士業も、派遣は原則禁止されています。ただし、一定の条件を満たすことにより、例外として人材派遣が認められるケースもあります。

たとえば税理士の場合は、以下の条件をすべて満たすと、例外として人材派遣が認められます。

▼税理士の人材派遣が例外として認められる条件 |

※ なお、派遣される税理士は、派遣先の補助税理士として登録されなければならない |

上記のほか弁理士・行政書士・公認会計士・社会保険労務士なども、一定の条件を満たすことにより、派遣可能な場合があると認められています。士業における派遣禁止の例外パターンについて、より詳しく知りたい方は、厚生労働省の資料をご覧ください。

人材派遣の「専門26業種」とは

人材派遣における「専門26業種」とは、個人のスキルによって成果が大きく変動する専門性が高い業種を指します。2015年に労働者派遣法が改正されるまでの間、専門26業種は派遣可能期間(いわゆる派遣の3年ルール)の制限を受けない業種と定められていました。

つまり、専門26業種に該当する業務の場合は、同一の派遣労働者を・同一の事業所の・同一の部署で、3年を超えて派遣することが可能だったのです。

しかし法改正後は、派遣可能期間の対象内という扱いに変わったため、専門26業種は実質、撤廃となっています。ここからは、法改正で注目された専門26業種について、詳しく解説します。

専門26業種の一覧

労働者派遣法が改正されるまで、「専門26業種」として、人材派遣の期間制限の対象外とされていた業種は以下の通りです。

- ソフトウェア開発

- 機械設計

- 放送機器等操作

- 放送番組等演出

- 事務用機器操作

- 通訳・翻訳・速記

- 秘書

- ファイリング

- 調査

- 財務処理

- 取引文書作成

- デモンストレーション

- 添乗

- 建築物清掃

- 建築設備運転・点検・整備

- 案内・受付・駐車場管理等

- 研究開発

- 事業の実施体制の企画・立案

- 書籍等の制作・編集

- 広告デザイン

- インテリアコーディネーター

- アナウンサー

- OAインストラクション

- テレマーケティングの営業

- セールスエンジニアの営業・金融商品の営業

- 放送番組等における大道具・小道具

専門26業種が設定された背景

労働者派遣法は、1980年代後半に施行されました。当初は、人材派遣できる業種を限定するホワイトリスト方式が取られており、「人材派遣できるのは専門的な技術や知識が必要な16業種」と定められていました。

しかし、1990年代初頭にバブル景気が崩壊。多くの企業が、非正規雇用労働者の登用を希望したため、政府が人材派遣の規制を緩和する流れとなりました。こうした流れの中で、1999年には労働者派遣法が、人材派遣できない業務を限定するネガティブリスト方式に変更となります。

ネガティブリスト方式となるにあたり、「専門性が高い業種は、個人の技術や知識によって成果が大きく変動するため、派遣期間に制限を設けるのが適切ではない」として、専門26業種が定められることとなりました。

専門26業種に関する法改正

人材派遣における「専門26業種」は、2015年に労働者派遣法が改正されるまで、派遣可能期間の制限を受けない業種と定められていました。

しかし、法改正によって人材派遣のルールが変更され、専門26業種は実質撤廃となっています。ここでは、専門26業種に関する法改正について詳しく解説します。

2015年の法改正により専門26業種は撤廃

人材派遣には、通称「3年ルール」と呼ばれる期間制限があります。人材派遣における3年ルールとは、「同一の派遣労働者が・同一の事業所の・同一の部署で就業できる期間は、原則3年まで」という派遣可能な期間を定めたルールのことです。

専門26業種は、専門性が高いため、長らく3年ルールの対象外とされていました。派遣労働者の従事する業務が、専門26業種に該当する場合は、同一事業所の同一部署で、3年を超えて長期的に派遣することが可能だったのです。

しかし、2015年の派遣法改正により、「派遣労働者の就業期間の上限は、業種問わず原則3年まで」と統一されました。そのため2015年以降、専門26業種は実質撤廃されています。

専門26業種に関する法令が改正された理由

専門26業種が撤廃された主な理由には、次の4つがあります。

- IT技術の普及などにより、専門性が明らかに高い業種とは言えなくなった

- 3年ルールの対象外であったために、派遣期間が長期化しやすくなっていた

- 派遣期間の長期化により、労働者のキャリアアップや雇用安定に支障が出る恐れがあった

- 専門性があまり高くない類似業務を「専門26業種」として処理し、派遣期間を長期化させるケースが見受けられた

専門26業種は、「技術の進化に合わせて派遣事業を適切に運用すること」「派遣労働者のキャリアアップ・雇用安定を図ること」などを目的に撤廃されたといえるでしょう。

労働者派遣法の改正による影響

2015年の労働者派遣法改正では、専門26業種に関するルール変更だけでなく、「キャリアアップ措置の導入」「労働契約申込みなし制度の施行」なども行なわれています。

また法改正後は、厚生労働省により「同一労働・同一賃金の推進」も行なわれ、派遣労働者をはじめとする、非正規雇用労働者の雇用安定を図る取り組みが進められてきました。ここからは、派遣法改正後の影響について、詳しく解説します。

専門26業種が「3年ルール」の対象に変更

前述の通り、専門26業種は、労働者派遣法改正によって、人材派遣の「3年ルール」の対象となりました。

近年、厚生労働省は企業に対し、派遣労働者を長期的に受け入れ続けるのではなく、直接雇用するよう推奨しています。専門26業種が3年ルールの対象となったことにより、厚生労働省の方針通りに、派遣労働者を直接雇用に切り替える企業が増えてきました。

労働者派遣法は、今後も時代に合わせて適宜改正されるでしょう。派遣先および派遣元には、法改正に対し、適切な対応をする姿勢が求められます。

なお、人材派遣の3年ルールに関しては、以下の記事でより詳しく解説しています。3年ルールの種類や例外となる条件などを知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。

▼派遣社員の3年ルールとは? 3年を過ぎた場合の対処法や例外の条件を解説

キャリアアップ措置の導入

専門26業種の撤廃と同時期に導入された制度を紹介します。2015年9月の法改正により、派遣会社は派遣労働者に対し、キャリアアップのための措置を取ることが義務づけられました。

派遣会社に義務づけられた、派遣労働者のキャリアアップのための措置は、以下の2つです。

- 派遣労働者に対して段階的・体系的な教育訓練を行なうこと

- 派遣労働者のうち、希望者に対してキャリアコンサルティングを提供すること

また、派遣先企業も、派遣労働者のキャリアアップに協力する姿勢が求められるようになりました。派遣会社から要請があった場合、派遣先企業は、派遣労働者が教育訓練を受けられるよう配慮する必要があります。

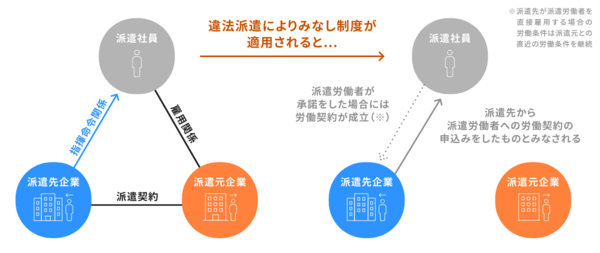

労働契約みなし制度の施行

法改正により、2015年10月から「労働契約みなし制度」が施行されました。労働契約みなし制度とは、派遣先企業が違法なやり方で派遣労働者を受け入れた場合に、対象の派遣労働者へ「直接雇用の申し込みをした」とみなす制度のことです。

労働契約みなし制度が適用された場合における、派遣先・派遣元・派遣労働者の相関図は、以下のようになります。

労働契約みなし制度が施行され、派遣先企業は違法なやり方で労働力を確保し続けることが難しくなりました。なお、労働契約みなし制度の対象となる違法派遣には、以下のような行為が該当します。

▼労働契約みなし制度の対象となる違法派遣の例 |

|

同一労働・同一賃金の推進

「同一労働・同一賃金」とは、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間に生じる、不合理な待遇格差をなくすため、厚生労働省により推進されている取り組みのことです。

人材派遣に関しては、派遣労働者と派遣先の正社員との間に生じる、不合理な待遇格差を是正する取り組みが行なわれています。たとえば、派遣労働者の待遇を決定する際は、「労使協定方式」または「派遣先均等・均衡方式」のいずれかを用いるよう定められています。

労使協定方式とは、厚生労働省が毎年発表する公的資料をもとに、派遣労働者の賃金を決定する方法です。派遣先均等・均衡方式は、派遣先企業で派遣労働者と同一の業務を行なっている社員を洗い出し、当該社員の待遇をもとに、派遣労働者の賃金を決定する方法です。

労使協定方式/派遣先均等・均衡方式のいずれかを用いて、派遣労働者の待遇を決定することにより、派遣先の正社員との間に不当な待遇格差が生じないよう配慮することが可能となります。

派遣先および派遣元には、上記のような「同一労働・同一賃金」を目指す取り組みに対し、誠実に協力する姿勢が求められています。労使協定方式や派遣先均等・均衡方式について、より詳しく知りたい場合は、こちらの記事もぜひご覧ください。

▼労使協定方式とは? 均等・均衡方式との違いやメリット、対応を解説

▼派遣先均等・均衡方式とは? 労使協定方式との違いやメリット、対応を解説

人材派遣に適している業種・職種

ここからは、一般的に「人材派遣に適している」とされる業種や職種を紹介します。

工場や倉庫での軽作業

工場や倉庫での軽作業とは、一般的に物品の運搬や包装、検品、清掃などの作業を指します。年間を通して一定以上の需要があり、就業を希望する人材からの応募も集まりやすいため、人材派遣に適しています。

軽作業に該当する業務で、派遣スタッフを募集したい場合は、「仕事の簡単さ」などを求人上でアピールするのが効果的です。軽作業の派遣募集で、応募が集まりやすい求人の書き方は、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひお役立てください。

▼【派遣会社向け】軽作業募集で応募が集まる派遣求人の書き方

オフィスワーク・事務職

派遣という働き方をイメージする際、事務職を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。事務職も年間通して一定以上の需要があり、就業を希望する人材からの応募が集まりやすいため、人材派遣に適しています。

しかし、ひとえに事務職といっても、経理事務や営業事務など業務内容はさまざまです。派遣スタッフの受け入れを検討している企業は、「特定の事務スキル・事務経験のある人材を確保したい」と考えている可能性があります。

そのため派遣会社は、事務関連の幅広いスキルや経験を保有する人材に応募・就業してもらえるよう、工夫する必要があるといえるでしょう。事務職の募集で応募が集まりやすい派遣求人の書き方は、こちらの記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

▼【派遣会社向け】事務募集で応募が集まる派遣求人の書き方

サービス業(介護職など)

介護職などのサービス業も、人材派遣に適しています。サービス業には、日本全国どこでも活躍できる、汎用性の高い仕事が多くあります。派遣スタッフにとっては、生活環境が変わっても働き続けやすいメリットがあるといえるでしょう。

サービス業のなかでも、人手不足に悩む企業が特に多い仕事には、介護職が挙げられます。エン株式会社が行なった調査によると、介護職で応募を集めるには、待遇面のほかに、「人間関係の良さ」「スキルアップできる環境」などを求人上でアピールすると効果的という結果が出ています。

以下の記事で、介護の派遣スタッフを募集する際に、応募が集まりやすくなるコツを複数紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

▼【派遣会社向け】介護募集で応募が集まる派遣求人の書き方

まとめ

派遣会社向けに、人材派遣できる業種や禁止されている業種、2015年の法改正で注目された「専門26業種」などを解説しました。

人材派遣できる業種は、「法令により派遣禁止と定められた業種以外すべて」です。違法派遣を行なわないようにするため、下記の業種への人材派遣は避けたほうが良いでしょう。

- 港湾運送業務

- 建設業務

- 警備業務

- 病院・診療所などにおける医療関係業務

- 弁護士・税理士・行政書士などの士業

上記のなかには、一部例外として、人材派遣が認められるケースもあります。ただし、法令で定められた条件をすべて満たさなくてはならないため、注意が必要です。

なお、上記の業種以外は、原則3年を限度として人材派遣が認められています。派遣スタッフの募集や就業決定をより促進したい場合は、ぜひ『エン派遣』をご利用ください。

エン派遣は、派遣のお仕事情報に特化した求人サイトです。エン派遣の最大の強みは、「派遣求職者の利用率がNo.1」(※)ということ。現在、派遣のお仕事情報サイトは無数にありますが、その中でも最も利用されているのがエン派遣なのです。

主要な派遣サイトを利用している求職者のうち、約83%がエン派遣を利用しているとわかっています。エン派遣を利用すれば、派遣として働くことを希望する求職者の大半に、求人をアピールできると言えるでしょう。

エン派遣には、派遣専門の求人サイトとして20年以上の実績があります。歴史がある分、募集成功させてきた実績も豊富です。派遣スタッフの募集を行なう際は、ぜひエン派遣にご相談ください。

▼エン派遣の特徴・強みをまとめたパンフレットは以下からダウンロードいただけます。

エン派遣のサービスの詳細はこちらで解説しています。ぜひご一読ください。

▼エン派遣の企業様向けページ

※エン派遣は派遣求職者の利用率No.1:いずれかの派遣情報サイトを1年以内に利用した方(20~40代男女)を対象に2023年に行なったアンケート調査より(当社調べ)。