紹介予定派遣とは? 手数料の相場や計算方法、他サービスとの違いを解説

紹介予定派遣とは、派遣労働者が一定期間働いたのちに、派遣先企業と雇用契約を直接結ぶことを前提とした派遣形態です。紹介予定派遣には、派遣労働者と派遣先企業が、お互いに適性を見極めてから雇用契約を締結できるメリットがあります。

本記事では、紹介予定派遣の特徴や手数料について、わかりやすく解説します。紹介予定派遣のメリット・デメリットや他サービスとの違いなども解説しますので、ぜひ参考にしてください。

目次[非表示]

紹介予定派遣とは?

紹介予定派遣とは、派遣労働者が一定期間、派遣先企業で就業したのち、双方合意のうえで雇用契約を直接締結する派遣形態のことです。

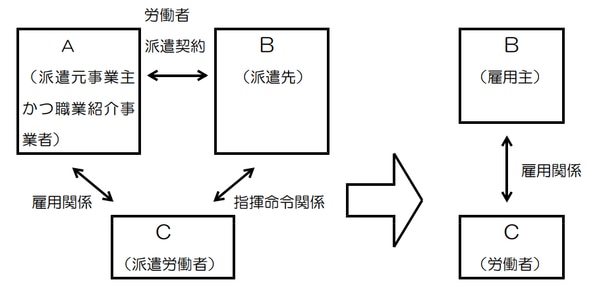

基本的に、派遣先企業での直接雇用を前提としているため、派遣開始前の面接や履歴書等の確認、雇用条件の明示などが認められています。紹介予定派遣における派遣労働者・派遣先・派遣元の相関図は、以下の通りです。

紹介予定派遣における派遣可能期間は、最長6ヶ月です。派遣期間の延長は不可であるため、派遣労働者および派遣先企業は、6ヶ月以内にお互いの適性を見極め、雇用契約締結の可否を決める必要があります。

また、派遣元となる派遣会社は、紹介予定派遣として人材を派遣する場合、その旨を派遣労働者にきちんと明示しなくてはなりません。厚生労働省では、派遣会社が派遣労働者に対して交付する就業条件明示書に、紹介予定派遣に関する事項を記載するよう定めています。

このほか、紹介予定派遣の概要を以下にまとめましたので、参考にしてください。

▼紹介予定派遣の概要 | |

特徴 |

|

派遣可能期間 |

|

メリット |

|

手数料 |

|

禁止事項 |

|

なお、紹介予定派遣であっても、派遣労働者の年齢や性別、障がいの有無などによる差別的な対応は禁止されています。紹介予定派遣の禁止事項や条件などについて、より詳しく知りたい方は、厚生労働省の資料をご覧ください。

紹介予定派遣の手数料の種類・相場・計算方法

紹介予定派遣には、「派遣料」「紹介手数料」という手数料がかかります。ここでは、紹介予定派遣にかかる手数料の種類や相場、計算方法などを解説します。

派遣料|派遣期間中に発生する手数料

派遣料とは、派遣先企業から派遣元企業(=派遣会社)へ支払う料金のことです。派遣料の内訳には、以下のような要素が含まれます。

- 派遣労働者の賃金

- 派遣労働者の社会保険料

- 派遣会社の営業利益や運営経費など

つまり派遣労働者の賃金に、派遣会社のマージンを上乗せしたものが、派遣料ということです。派遣料は、派遣労働者が派遣先企業に就業している期間中、毎月発生します。派遣料の一般的な計算方法は、以下の通りです。

▼派遣料の一般的な計算方法 |

派遣労働者の時間単価×実働時間+派遣会社のマージン=派遣料 |

厚生労働省が発表する、令和4年度 労働者派遣事業報告書の集計結果によると、派遣料の相場は8時間換算で24,909円。派遣労働者の賃金相場は、8時間換算で15,968円です。

なお、派遣料のマージン率は、派遣会社により異なります。一般的なマージン率は20~30%程度ですが、同じ派遣会社から人材派遣を受ける場合であっても、業務内容などにより料率が異なる場合があります。

紹介手数料|採用決定時に発生する手数料

紹介手数料とは、紹介予定派遣で採用が決定した際に発生する手数料のことです。紹介手数料も派遣料と同様に、派遣先企業から派遣元企業(=派遣会社)へ支払われます。

紹介手数料の一般的な計算方法は、以下の通りです。

▼紹介手数料の一般的な計算方法 |

派遣労働者の理論年収(基本給+賞与)×派遣会社への手数料=紹介手数料 |

派遣会社への手数料相場は、15~30%程度といわれています。たとえば派遣先企業が、紹介予定派遣によって理論年収500万円の人材を採用し、派遣会社への手数料が30%だった場合は、以下の計算となります。

▼採用した人材の理論年収500万円・派遣会社への手数料30%だった場合の紹介手数料 |

500万円×30%=150万円 |

紹介予定派遣における紹介手数料は、派遣先企業が派遣労働者を直接雇用する場合に限り、派遣会社へ支払われます。直接雇用とならなかった場合、派遣先企業から派遣会社へ支払われる費用は派遣料のみです。

なお、紹介手数料も派遣料と同様に、派遣会社によって金額や料率が異なります。派遣会社の立場としては、手数料の金額や料率を相場より高くしすぎると、派遣契約を締結しにくくなる可能性があります。

競合他社の料金や厚生労働省の公的資料などを確認し、相場をチェックしたうえで、自社の手数料を決定したほうがよいでしょう。

紹介予定派遣の手数料に関する注意点

続いて、紹介予定派遣の手数料に関する注意点を2つ解説します。

紹介手数料は派遣期間によって変動する

紹介予定派遣における紹介手数料は、派遣期間によって変動します。一般的には、派遣期間が長くなるほど、紹介手数料の料率が引き下げられる傾向があります。

ただし、派遣期間中は、派遣料が毎月発生しています。そのため派遣先企業の立場からすると、なるべく短期間で派遣労働者を直接雇用するか否か決定したほうが、トータルの支払金額を低く抑えられるといえるでしょう。

採用後すぐ退職したとしても手数料は返金されない

紹介予定派遣によって派遣先企業に採用された人材が、採用後すぐ退職したとしても、派遣料や紹介手数料は返金されません。

派遣会社が各手数料を返金しない主な理由は、紹介予定派遣が、「派遣期間中にお互いの適性を見極めたうえで雇用契約を締結すること」を前提とした派遣形態であるためです。

派遣期間中、派遣先企業と派遣労働者は、お互いの適性を直接確認できます。通常の採用活動や就職活動よりも、十分な情報収集が可能となるため、基本的に各手数料は返金されないケースが多いのです。

ただし派遣会社によっては、自社から派遣した人材の短期離職に対して、紹介手数料の一部を返金すると定めている場合もあります。派遣先企業にとっては、返金対応に柔軟性がある派遣会社のほうが、利用しやすいと考えられます。

派遣会社が自社の経営戦略のひとつとして、「取引先(=派遣先)を増やしたい」「人材派遣サービスを利用する際のハードルを下げたい」とお考えの場合は、手数料の一部返金などを検討するのも、有効な施策といえるでしょう。

紹介予定派遣のメリット

ここからは紹介予定派遣のメリット・デメリットを解説します。まずは、メリットを詳しく見ていきましょう。

派遣開始前に労働者と事前面接ができる

紹介予定派遣は、派遣先企業での直接雇用を前提とした派遣形態です。そのため登録型派遣など、ほかの派遣形態では認められていない「派遣先企業による派遣労働者への事前面接」が、厚生労働省によって特別に認められています。派遣先企業が、派遣労働者の履歴書などを事前に確認することも可能です。

労働者と企業がお互いに適性を直接確認できる

紹介予定派遣では、派遣労働者が最長6ヶ月間、派遣先企業に派遣スタッフとして就業できます。6ヶ月という期限はありますが、派遣労働者と派遣先企業が、お互いに適性を見極めたうえで直接雇用の可否を決められる点はメリットです。

派遣先企業としては、紹介予定派遣を活用することにより、採用のミスマッチを防止しやすくなります。派遣会社に求める人材像を伝えると、希望に沿った派遣労働者を紹介してもらえるため、通常の採用活動よりもミスマッチが生じる可能性を下げられます。

不採用の場合は紹介手数料がかからない

前述の通り、紹介予定派遣で紹介手数料がかかるのは、「派遣先企業と派遣労働者が合意のうえ、直接雇用が成立したとき」のみです。派遣期間中、派遣料は毎月発生しますが、直接雇用が成立しなかった場合、紹介手数料はかかりません。

ただし派遣先企業は、派遣労働者を不採用とした場合、派遣会社に不採用の理由を明示する必要があります。厚生労働省では、直接雇用に至らなかった場合の対応について、次のように定めています。

派遣先が派遣労働者を雇用しない場合等の理由の明示

紹介予定派遣を行った派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合や、職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合

① 派遣先は、派遣元の求めに応じて、それぞれの理由を派遣元に対し、書面・FAXまた は電子メールで明示しなければなりません。

② 派遣元は、派遣労働者の求めに応じて、それぞれの理由を明示するよう、派遣先に求めなければなりません。また、派遣先から明示された理由を派遣労働者に対し、書面(派遣労働者が希望した場合は、FAX 又は電子メールも可。)で明示しなければなりません。

紹介予定派遣のデメリット

続いて、紹介予定派遣のデメリットを解説します。

通常の派遣に比べて候補者が少ない

紹介予定派遣は、候補者が少ない傾向があります。派遣会社に登録されている派遣労働者のうち、紹介予定派遣を希望する人材のみが候補者となるためです。

たとえば、「派遣スタッフという雇用形態のまま働き続けたいと考えている人」などは、紹介予定派遣の候補者になりません。そのため、条件により派遣できる人材が見つからないケースもあるでしょう。

派遣会社によって必要な手数料が異なる

紹介予定派遣にかかる派遣料や紹介手数料などの金額は、法令によって明確に定められているわけではありません。派遣会社が独自のルールに沿って定めているため、利用する派遣会社により費用が大きく異なります。

派遣先企業の立場からすると、派遣会社によって手数料が割高となる可能性があるため、派遣契約を締結する前によく確認したほうがよいでしょう。

派遣会社の立場としては、自社の手数料をあまりに高くしすぎると、取引先(=派遣先)を増やしづらくなる可能性があります。競合他社の料金や厚生労働省の資料などを確認し、自社の料金体系に、ある程度は相場を反映させたほうがよいでしょう。

派遣労働者から辞退される可能性がある

前述の通り、紹介予定派遣は、派遣先企業での直接雇用を前提とした派遣形態です。しかし直接雇用は、派遣先企業と派遣労働者が双方合意のうえで成立するものであるため、労働者側から辞退される可能性もあります。

派遣労働者から直接雇用を辞退されたとしても、派遣期間中は派遣料が必ず発生します。派遣労働者の辞退は、「直接雇用後の早期離職を防げた」と言い換えることもできますが、派遣先企業の立場からすると、費用の損失と感じられるでしょう。

このような状況を回避するため、紹介予定派遣では、派遣先企業による履歴書等の確認や、事前面接が認められています。また、派遣会社としても、派遣先企業が希望する人物像をよくヒアリングし、適性の高い労働者を派遣できるよう努める必要があります。

紹介予定派遣と他サービスの違い

ここからは、紹介予定派遣と他サービスの違いを解説します。紹介予定派遣と混同されやすいサービスには、以下の3つが挙げられます。

- 登録型派遣

- 常用型派遣(無期雇用派遣)

- 人材紹介サービス

各サービスの違いを詳しく見ていきましょう。

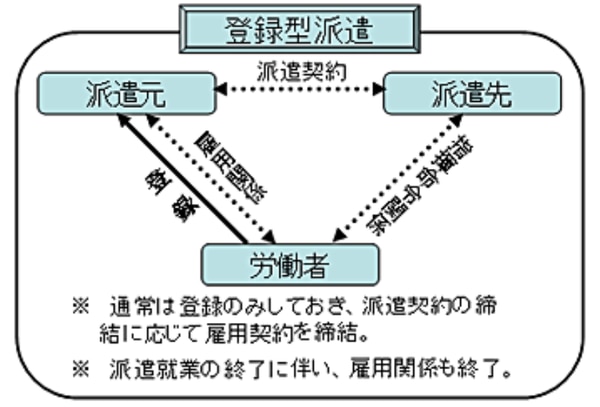

紹介予定派遣と登録型派遣の違い

登録型派遣とは、派遣で働くことを希望する労働者が、派遣元となる派遣会社にあらかじめ人材登録しておき、就業先が決まり次第、派遣会社と有期雇用契約を結ぶ派遣形態のことです。登録型派遣における派遣労働者・派遣先・派遣元の相関図は、以下の通りです。

登録型派遣では、派遣労働者と派遣会社の雇用関係が、派遣期間中のみ締結されている状態となります。派遣就業の終了に伴い、派遣労働者と派遣会社の雇用関係も終了します。

また、登録型派遣における派遣期間の上限は、原則3年間です。同一の派遣労働者が、同一事業所の同一部署で、3年を超えて就業することは原則禁止されています。このルールは、通称「派遣の3年ルール」と呼ばれています。

登録型派遣は、紹介予定派遣とは異なり、派遣先企業での直接雇用を前提とした派遣形態ではありません。派遣労働者が、就業から3年経過後に直接雇用されることもありますが、基本的には派遣契約が終了するケースがほとんどです。

なお、派遣の3年ルールについては、以下の記事で詳しく解説しています。紹介予定派遣以外にも、派遣期間の上限を知っておきたいという方は、こちらの記事もぜひご覧ください。

▼派遣社員の3年ルールとは? 3年を過ぎた場合の対処法や例外の条件を解説

紹介予定派遣と常用型派遣(無期雇用派遣)の違い

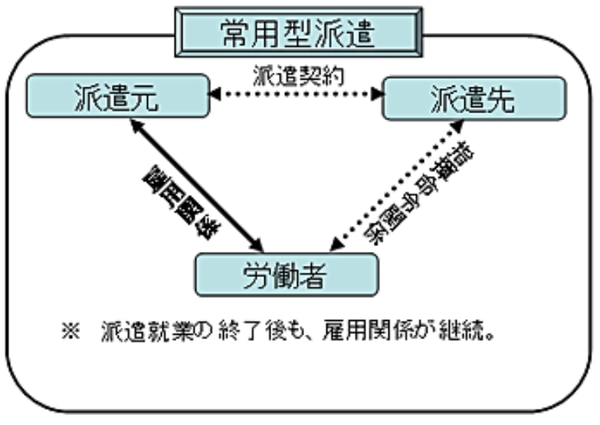

常用型派遣(無期雇用派遣)とは、派遣で働くことを希望する労働者が、派遣元となる派遣会社と無期雇用契約を締結したうえで、派遣先企業に就業する派遣形態のことです。常用型派遣における派遣労働者・派遣先・派遣元の相関図は、以下の通りです。

紹介予定派遣の場合は、派遣開始から6ヶ月以内に、派遣労働者と派遣先企業が、雇用契約を直接締結することが前提となっています。

一方、常用型派遣は派遣期間の終了後も、派遣労働者と派遣会社の雇用関係が継続します。そのため派遣期間が終了し、次の派遣先が決まるまでの間、待機状態になったとしても、派遣労働者には派遣会社から給与が支払われます。

紹介予定派遣と人材紹介サービスの違い

人材紹介サービスとは、人員を確保したい求人者と、仕事を探している求職者の間に入り、雇用関係をあっせんするサービスのことです。人材紹介サービスは、転職エージェントや有料職業紹介とも呼ばれています。

紹介予定派遣では、最長6ヶ月を上限として、派遣労働者が派遣先企業に、実際に就業する期間を設けられます。6ヶ月以内に派遣労働者と派遣先企業が、合意のうえで雇用契約を直接締結するため、紹介予定派遣における派遣期間には、試用期間と同等の意味があるといえます。

一方、人材紹介サービスは、労働者を企業へ派遣する事業形態ではありません。あくまでも人材紹介のみに特化した事業であるため、紹介予定派遣とは異なり、労働者と企業が雇用関係を締結する前の就業期間は用意されていません。

紹介予定派遣を利用するときの流れ

紹介予定派遣を利用するときの大まかな流れは、以下の通りです。

- 派遣先企業が、派遣会社に紹介予定派遣を依頼する

- 派遣会社が、派遣先企業の希望をヒアリングする

- ヒアリングした内容をもとに人材の選定を行なう

- 派遣先企業による書類選考と面接を行なう

- 書類選考・面接選考の通過者がいた場合は、派遣労働者として就業を開始する

- 派遣期間の終了後、派遣労働者と派遣先企業が合意のうえで雇用契約を直接締結する

派遣先企業は、派遣会社に自社の求める人物像をしっかりと伝えられるよう、準備しておく必要があります。紹介予定派遣では、派遣先企業による履歴書等の確認や、事前面接が認められているため、候補者に対する評価項目・評価基準なども定めておいたほうがよいでしょう。

また派遣会社は、派遣先企業の希望に合う人材を、スムーズに紹介できるよう備えておく必要があります。自社に多くの候補者が登録されているほうが、派遣先企業の要望に応えやすくなるため、普段から積極的に人材を募集・登録しておくことが重要です。

紹介予定派遣に関してよくある質問

最後に、紹介予定派遣に関してよくある質問を4つ解説します。

紹介予定派遣の抵触日はいつ? リセットできる?

人材派遣における抵触日とは、法令により定められた「派遣可能期間が満了した翌日」のことを指します。紹介予定派遣における抵触日は、6ヶ月と1日目です。紹介予定派遣では、派遣期間の延長が認められていないため、抵触日のリセットはきません。

なお、登録型派遣および常用型派遣では、派遣期間の上限が原則3年と定められているため、抵触日は「3年と1日目」になります。

登録型派遣・常用型派遣の抵触日は、正式な手続きを行なうことにより、延長できる場合があります。登録型派遣・常用型派遣の抵触日について、より詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。

▼派遣の抵触日はリセットできる? 種類やクーリング期間、注意点などを解説

紹介予定派遣から直接雇用への転換率がどのくらいか知りたい

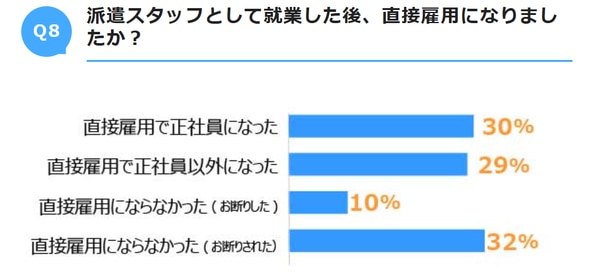

以下のグラフは、総合人材サービスを提供するエン株式会社が、紹介予定派遣で働いた経験がある方に行なったアンケート調査の回答結果です。

アンケートによると、紹介予定派遣で派遣スタッフとして就業したあと、派遣先企業で直接雇用に切り替わった割合は、「直接雇用で正社員になった」「直接雇用で正社員以外になった」を合計すると59%でした。

紹介予定派遣で派遣スタッフとして就業した方のうち半数以上が、派遣先企業で直接雇用に切り替わっています。

また、紹介予定派遣で就業する際に、「派遣会社からのサポートやアドバイスで嬉しかった/役に立ったことがあれば教えてください」という質問に対しては、以下のような回答が寄せられていました。

派遣先との面談の際は、派遣会社の担当者さんが一緒に立ち会ってくれた。また、月に1回は様子を見に来てくれて、細かくサポートしてくれた。(30代・埼玉県) |

派遣先企業が、紹介予定派遣の期間終了後に、労働者を直接雇用してもよい?

たとえば、「紹介予定派遣の期間中は、労働者と派遣先企業の意向が合わず、6ヶ月を経過しても直接雇用に至らなかった。しかし、のちに派遣とは別の形で双方がマッチングし、雇用の合意を形成した」などの状況は起こりうることです。

派遣先企業が、紹介予定派遣の期間終了後に、派遣会社を経由する方法とは別の形で労働者を直接雇用しても、法令違反とはなりません。

ただし、「派遣労働者と派遣先企業が、事前に口裏を合わせて、紹介予定派遣の終了後に雇用関係を締結した(紹介手数料を支払わずに済むよう口裏を合わせていた)」などの場合は、派遣会社の利用規約に抵触する恐れがあります。

紹介予定派遣で派遣されている人材に対し、派遣先企業は有給休暇を付与できる?

紹介予定派遣の場合、派遣先企業が労働者に対して有給休暇を付与できるのは、「派遣先企業と労働者が、雇用契約を直接締結してから6ヶ月後」です。そのため派遣先企業は、紹介予定派遣の派遣期間中に、派遣労働者へ有給休暇を付与することができません。

また有給休暇には、「直接雇入れ後、労働者が6ヶ月間で8割以上出勤した場合に、10日付与される」といった日数の条件もあります。労働者の出勤状況によっては、有給休暇を付与できない場合があるため注意しましょう。

まとめ

紹介予定派遣の特徴や手数料、メリット・デメリット、他サービスとの違いなどを解説しました。紹介予定派遣とは、派遣労働者が一定期間、派遣先企業で就業したのち、双方合意のうえで雇用契約を直接締結する派遣形態のことです。

基本的に、派遣先企業での直接雇用を前提としているため、派遣開始前の面接や履歴書等の確認、雇用条件の明示などが認められています。派遣先企業の立場としては、「採用のミスマッチを防ぎやすい」「不採用の場合は紹介手数料が不要」などのメリットがあります。

なお、紹介予定派遣において、派遣会社は派遣先企業の要望に沿った人材を選定する必要があります。自社に登録されている人材が少なく、派遣できる人員が限られている状態では、派遣先企業の要望に応えることが難しいでしょう。

また前述の通り、紹介予定派遣は、派遣先企業による直接雇用を前提としています。派遣会社としては、派遣期間の終了後、自社に登録されていた人材が減少することとなるため、継続的に人材募集・採用を実施する必要があります。

「派遣スタッフの募集を効果的に行ないたい」とお考えの場合は、ぜひ『エン派遣』をご利用ください。エン派遣は、派遣のお仕事募集に特化した、派遣専門の求人サイトです。

エン派遣には、「派遣求職者の利用率No.1」(※)という強みがあります。派遣のお仕事情報サイトは無数にありますが、その中でも最も利用されているのがエン派遣なのです。

主要な派遣サイトを利用している求職者のうち、約83%がエン派遣を利用していると判明しています。エン派遣に派遣求人を掲載すれば、派遣スタッフとして働くことを希望する求職者の大半に求人をアピールできると言えるでしょう。

エン派遣には、派遣専門の求人サイトとして20年以上の実績があります。歴史が長い分、企業からも派遣求職者からも広く認知されているため、募集成功の実績も豊富です。派遣スタッフの募集を行なう際は、ぜひエン派遣にご相談ください。

▼エン派遣の特徴・強みをまとめたパンフレットは以下からダウンロードいただけます。

エン派遣のサービスの詳細はこちらで解説しています。ぜひご一読ください。

▼エン派遣の企業様向けページ

※エン派遣は派遣求職者の利用率No.1:いずれかの派遣情報サイトを1年以内に利用した方(20~40代男女)を対象に2023年に行なったアンケート調査より(当社調べ)。