派遣の抵触日はリセットできる? 種類やクーリング期間、注意点などを解説

労働者派遣法により、人材派遣には期間制限が設けられています。派遣労働者が、派遣先の同一の事業所で就労できる期間は、原則3年間です。

人材派遣の「抵触日」とは、3年の派遣可能期間が満了した翌日(3年と1日目)を指します。本記事では、この抵触日について、概要や種類、リセットできる条件、注意点などをわかりやすく解説します。

抵触日をリセットするために重要な「クーリング期間」についても解説しますので、法令に従って、派遣労働者に適切な対応ができるよう参考にしてください。

▼エン派遣の特徴・強みをまとめたパンフレットは以下からダウンロードいただけます。

目次[非表示]

派遣における「抵触日」とは

労働者派遣法により、人材派遣には期間制限が設けられています。派遣労働者が、派遣先の同一の事業所で就労できる期間は、原則3年が限度です。

人材派遣における「抵触日」とは、3年の派遣可能期間が満了した翌日(3年と1日目)を指します。たとえば、派遣先が2024年4月1日に派遣労働者を受け入れた場合は、2027年4月1日が抵触日となります。

派遣の「3年ルール」との関係

前述の通り、派遣労働者が派遣先の同一事業所で働き続けられる期間は、原則3年が限度です。この期間制限は、一般的に派遣の「3年ルール」と呼ばれています。つまり抵触日は、派遣の3年ルールが終了した翌日とも言い換えられるのです。

派遣の3年ルールについては、以下の記事で詳しく解説しています。派遣先で就労してから、3年を過ぎたあとの働き方なども紹介していますので、ぜひご覧ください。

▼派遣社員の3年ルールとは? 3年を過ぎた場合の対処法や例外の条件を解説

抵触日が設定されている理由

抵触日は派遣労働者の雇用安定を図るため設定されています。派遣先にとって、派遣社員は人員調整をするために重要な存在です。

しかし、受け入れ期間に制限がない状態で、派遣先の都合だけで就労継続の可否が決定されると、派遣労働者の雇用が不安定化してしまいます。

そこで厚生労働省は、抵触日を設け、同一の派遣労働者に3年以上就労してもらいたい場合は、派遣先がその人材を直接雇用することを推奨しています。

派遣労働者にとって、抵触日が設けられていることで、派遣先に直接雇用してもらえる可能性が高まります。抵触日は、企業よりも立場が弱い派遣労働者の雇用を守るために、設定されているといえるでしょう。

派遣における抵触日の種類

人材派遣の抵触日には、「事業所単位」と「個人単位」の2種類があります。概要は以下の通りです。

抵触日の種類 | 概要 |

事業所単位の抵触日 | 同一の事業所(店舗・事務所など)に対して定められた抵触日 |

個人単位の抵触日 | 同一の組織(課・グループなど)に対して定められた抵触日 |

以降で、それぞれの抵触日について詳しく解説します。

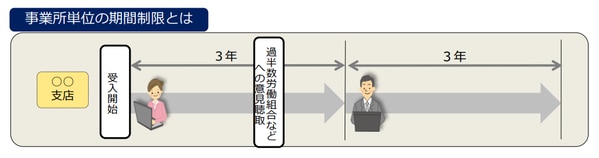

事業所単位の抵触日

人材派遣には、事業所単位の期間制限があります。事業所単位の期間制限とは、「同一の事業所で3年以上、派遣労働者を受け入れることはできない」という規定のことです。この場合の「事業所」は、雇用保険の適用事業所と同様の考え方で、店舗や事務所など独立したものを指します。

事業所単位の抵触日とは、「事業所単位の受け入れ期間制限が満了した翌日」のことです。また、同一の事業所で派遣労働者を受け入れられるのは原則3年までとなりますが、所定の手続きを行なうことにより、受け入れ期間を延長できます。

同一の事業所で、派遣労働者の受け入れ期間を延長する場合は、派遣期間が満了する日の1ヶ月前までに、「過半数労働組合」か「労働者の過半数代表者」に意見を聴取し、同意を得る必要があります。

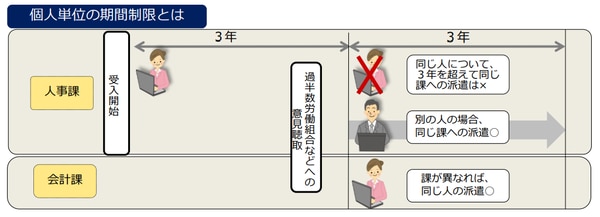

個人単位の抵触日

人材派遣における個人単位の期間制限とは、「同一の派遣労働者を・同一の事業所の・同一の組織単位で受け入れられるのは原則3年まで」という規定のことです。この場合の「組織単位」は、課やグループなどの単位を指します。

個人単位の抵触日とは、「個人単位(=組織単位)の受け入れ期間制限が満了した翌日」のことです。たとえば下記の図のように、派遣労働者が人事課で3年働いた場合、同一の課でそれ以上勤務を継続することはできません。

しかし、所定の手続きを行なって別の課へ異動すれば、抵触日がリセットされ、再び3年を限度として勤務することが可能となります。

なお、派遣の期間制限は、個人単位よりも事業所単位のほうが優先されます。たとえば個人単位の期間制限が2022年4月1日~2025年3月31日、事業所単位の期間制限が2020年4月1日~2023年3月31日の場合、事業所単位のほうが優先されるため、派遣労働者は2023年3月31日までしか就労できません。

上記のケースで派遣労働者が、個人単位の期間制限である2025年3月31日まで就労し続けるには、所定の手続きを行なって事業所単位の派遣期間を延長する必要があります。派遣期間は、間違えると行政指導の対象になるため、日にちをしっかりと確認しましょう。

派遣における抵触日の通知義務

派遣先および派遣元には、抵触日の通知義務があります。派遣先は、派遣元に抵触日を通知しなくてはなりません。

また派遣元は、派遣労働者へ抵触日を通知する必要があります。ここからは派遣先および派遣元に、どのような通知義務が課されているのか詳しく解説します。

派遣先から派遣元へ通知するタイミング

派遣先は、派遣元に事業所単位の抵触日を通知する義務があります。通知するタイミングは、派遣元と労働者派遣契約を締結し、派遣労働者を受け入れるときです。

派遣先から派遣元への通知は、メール・FAX・書面など、証拠として残る形式で行ないましょう。トラブルを防ぐため、口頭での通知は認められていません。

派遣先から派遣元へ通知する内容は、以下の通りです。

- 事業所の名称

- 事業所の所在地

- 事業所の抵触日

なお、厚生労働省により、派遣先から派遣元へ抵触日を通知する際のフォーマット例が公開されています。詳しくは「事業所単位の派遣可能期間の制限に抵触する日の通知書(例)」をご確認ください。

派遣元から派遣労働者へ通知するタイミング

派遣元は、派遣労働者に抵触日を通知する義務があります。通知するタイミングは、派遣元と派遣労働者が雇用契約を締結するときです。

派遣元から派遣労働者への通知は、就業条件明示書に抵触日を記載する形式が一般的です。就業条件明示書の記載例も厚生労働省により公開されていますので、参考にするとよいでしょう。

派遣の抵触日をリセットできる条件

人材派遣における抵触日には、リセットできる条件があります。ここからは、抵触日をリセットする方法について解説します。

クーリング期間を空けるとリセットできる

人材派遣における抵触日は、「クーリング期間」を空けるとリセットできます。クーリング期間とは、派遣の期間制限が解除されるまでに必要な3ヶ月超(3ヶ月と1日以上)の空白期間のことです。

派遣可能期間の終了後、3ヶ月超のクーリング期間を空けると、抵触日がリセットされます。抵触日がリセットされると、派遣労働者は同一の事業所で、再び3年を限度に就労することが可能となります。

なお、クーリング期間については、以下の記事でも解説していますので、ぜひご覧ください。

▼人材派遣のクーリング期間とは? 抵触日との関係や種類、注意点などを解説

派遣の抵触日をリセットするときの注意点

前述の通り、人材派遣の抵触日は、3ヶ月超(3ヶ月と1日以上)のクーリング期間を空けることによりリセットできます。ここからはクーリング期間を空けて、抵触日をリセットするときの注意点を4つ解説します。

3ヶ月以上の空白期間が生じる

クーリング期間を空けて抵触日をリセットする場合、派遣労働者が再び就労するまでに、3ヶ月超(3ヶ月と1日以上)の空白期間が生じます。

派遣先の事業所としては、クーリング期間中、一時的に人手不足となる可能性が高いでしょう。業務に支障が出ないよう、何らかの対策を講じる必要があります。

乱用すると指導対象になる可能性がある

本来、抵触日およびクーリング期間は、派遣労働者のキャリアアップや、派遣先での直接雇用を目的に設けられているものです。そのため、本来の目的とは違う形で乱用すると、行政指導の対象になる可能性があります。

たとえば、「派遣先が派遣労働者の直接雇用を回避するため、クーリング期間を3年ごとに繰り返し設けて、抵触日をリセットし続ける」などの行為は、制度の乱用とみなされる可能性があるので注意しましょう。

派遣元においても、「派遣労働者の希望に関係なくクーリング期間を空けて、同一の事業所に派遣し続ける」などの行為は、乱用とみなされる可能性があります。抵触日をリセットすること自体は、違法行為ではありませんが、本来の目的に沿って適切に対応するよう気を付けましょう。

クーリング期間だけの直接雇用は禁止されている

クーリング期間を空けると、派遣の抵触日はリセットされます。その際、3ヶ月を超える空白期間が生じますが、労働者派遣法により、クーリング期間中だけ派遣労働者を派遣先で直接雇用することは禁止されているので注意しましょう。

派遣先の人員不足などにより、3ヶ月超の空白期間を回避したい場合は、所定の手続きを適切に行なって派遣可能期間を延長できるようにしましょう。

派遣元企業は雇用関係の継続手続きが必要になる

人材派遣の抵触日は、派遣元にとっても注視すべき事項です。派遣労働者は、派遣元と雇用契約を締結し、派遣先の事業所で就労しています。派遣労働者が抵触日を迎えると、派遣元との雇用関係も終了となるため、継続するには所定の手続きが必要です。

派遣元は、派遣労働者の就労をサポートする立場でもあります。抵触日を正確に把握し、新たな派遣先を紹介すべきか、同一の派遣先で派遣期間を延長すべきか、慎重に検討して適切に対応できよう心がけましょう。

抵触日の例外となる派遣労働者の条件

基本的に派遣労働者には、3年間という派遣期間の制限があります。派遣期間が満了した翌日を抵触日といいますが、派遣労働者のなかには、抵触日の制限を受けない人もいます。ここからは、抵触日の例外となる派遣労働者の条件を5つ紹介します。

年齢が60歳以上である

年齢が60歳以上の派遣労働者には、抵触日が適用されません。たとえば、59歳で派遣元と雇用契約を締結して就労開始した人は、3年経過後に62歳となっているため、期間制限の対象外として扱われます。

派遣元企業に無期雇用されている

派遣元と派遣労働者が、期間の定めがない雇用契約を締結することを「無期雇用派遣契約」といいます。無期雇用派遣契約を締結している派遣労働者も、期間制限の対象外として扱われるため、抵触日が適用されません。

有期プロジェクト業務で就労している

終了時期が明確に定められている「有期プロジェクト業務」に従事する派遣労働者も、期間制限の対象外となるため、抵触日の影響を受けません。

ただし、終了時期が明確であれば、どのようなプロジェクトでも期間制限の対象外になるというわけではありません。期間制限の例外として扱われる有期プロジェクト業務は、「事業の開始・転換・拡大・縮小または廃止のための業務であり、一定期間内に完了するもの」と定められています。

日数限定の業務で就労している

日数が限定された業務で就労している派遣労働者も、期間制限の対象外として扱われるため、抵触日の制限を受けません。なお、具体的な業務の日数は、厚生労働省により「1ヶ月の勤務日数が、通常労働者の半分以下かつ10日以下」と定められています。

産休・育休・介護休業の代替として就労している

派遣先の事業所で産休・育休・介護休業を取得している人がおり、派遣労働者がその代替業務に就いている場合も、期間制限の対象外となります。

抵触日の制限を受けないため、派遣労働者の就労が3年を超えたとしても、産休・育休・介護休業を取得している人が復帰するまでは、同一の事業所で働き続けることが可能です。

まとめ

人材派遣における抵触日の概要や種類、リセットできる条件、注意点、例外となるケースなどを解説しました。人材派遣の抵触日とは、3年の派遣可能期間が満了した翌日(3年と1日目)のことです。

抵触日は派遣労働者の雇用安定を図るために設定されています。抵触日は3ヶ月超のクーリング期間を空けることでリセットできますが、本来の目的と異なる運用をすると、行政指導の対象になる可能性があるので注意しましょう。

派遣元においては、派遣労働者と派遣先の両方へ適切に対応する姿勢が求められます。場合によっては、「今まで受け入れていた派遣社員が抵触日を迎えるにあたり、新たな人材を紹介してほしい」と派遣先から依頼されることもあるでしょう。派遣元は、派遣労働者を随時募集・採用し、自社が人材不足とならないよう気を付ける必要があります。

派遣として働く人材を募集・採用するなら、『エン派遣』の利用がおすすめです。エン派遣とは、派遣のお仕事の募集に特化した「派遣専門の求人サイト」のこと。「派遣求職者の利用率がNo.1」(※)という大きな強みがあり、募集成功の実績が豊富です。

総合人材サービスを提供するエン株式会社の調査によると、主要な派遣求人サイトを利用している求職者のうち、約83%がエン派遣を利用していると判明しています。エン派遣を利用すれば、派遣として働くことを希望する求職者の大半に、求人をアピールすることが可能です。

エン派遣には、派遣専門の求人サイトとして20年以上の歴史と実績があります。派遣の募集を行なう際は、ぜひエン派遣へお気軽にご相談ください。

▼エン派遣の特徴・強みをまとめたパンフレットは以下からダウンロードいただけます。

エン派遣のサービスの詳細はこちらで解説しています。ぜひご一読ください。

▼エン派遣の企業様向けページ

※エン派遣は派遣求職者の利用率No.1:いずれかの派遣情報サイトを1年以内に利用した方(20~40代男女)を対象に2023年に行なったアンケート調査より(当社調べ)。