派遣社員の3年ルールとは? 3年を過ぎた場合の対処法や例外の条件を解説

労働者派遣法により、派遣社員は同一事業所の同一部署において、3年を超えて就業することはできないと定められています。本記事では、この「派遣社員の3年ルール」と呼ばれる規定について、わかりやすく解説します。

労働者派遣法における3年ルールの概要やメリット・デメリット、3年を過ぎたあとの働き方、例外となるケースなどをご説明しますので、派遣社員に適切な対応ができるよう参考にしてください。

▼エン派遣の特徴・強みをまとめたパンフレットは以下からダウンロードいただけます。

目次[非表示]

- 1.派遣社員の3年ルールとは?

- 1.1.3年ルールが設けられている目的

- 1.2.3年ルールの対象となる労働者

- 2.有期雇用労働者の「5年ルール」との違い

- 3.派遣社員の期間制限(3年ルール)の種類

- 3.1.事業所単位の期間制限

- 3.2.個人単位の期間制限

- 4.派遣法における3年ルールのメリット

- 4.1.派遣元企業のメリット

- 4.2.派遣先企業のメリット

- 4.3.派遣社員のメリット

- 5.派遣法における3年ルールのデメリット

- 5.1.派遣元企業のデメリット

- 5.2.派遣先企業のデメリット

- 5.3.派遣社員のデメリット

- 6.派遣社員が3年を過ぎたあとの働き方

- 6.1.派遣先企業に直接雇用してもらう

- 6.2.派遣先企業で部署異動する

- 6.3.派遣先企業を変える

- 6.4.派遣元企業と無期雇用派遣契約を結ぶ

- 7.3年ルールの例外となる派遣社員の条件

- 7.1.年齢が60歳以上である

- 7.2.派遣元企業に無期雇用されている

- 7.3.有期プロジェクト業務に従事している

- 7.4.日数が限定された業務に従事している

- 7.5.産休・育休・介護休業の代替業務に従事している

- 8.まとめ

派遣社員の3年ルールとは?

派遣社員の3年ルールとは、労働者派遣法で定められている派遣労働者の受け入れ期間制限のことです。法令により、派遣社員が同一事業所の同一部署で就業できる期間は、原則3年までと定められています。

3年ルールが設けられている目的

労働者派遣法で3年ルールが設けられている主な目的は、以下の2つです。

- 派遣社員の雇用安定を図るため

- 派遣社員のキャリアアップを促すため

派遣先にとって、派遣社員は人員不足を補うための重要な存在です。しかし、受け入れ期間に制限がない状態で、派遣先の都合だけで就労継続の可否が決定されると、派遣社員の雇用は非常に不安定となってしまいます。

そこで厚生労働省は、受け入れ期間に制限を設け、派遣先が同一の派遣社員に3年を超えて就労してもらいたい場合は、その人材を直接雇用するよう推奨しています。派遣社員にとっても、3年ルールにより派遣先に直接雇用されるか、ほかの事業所へ異動することで、雇用の安定やスキルアップにつながります。

つまり、3年ルールは企業よりも立場の弱い派遣社員を守るために設定されています。派遣先および派遣元は、適切な対応を怠ると行政指導の対象となる可能性があるため、注意が必要です。

3年ルールの対象となる労働者

労働者派遣法における3年ルールの対象は、「派遣元と有期雇用派遣契約を締結している派遣労働者」です。有期雇用派遣契約とは、派遣される期間があらかじめ決められており、派遣先の業務が終了したら、派遣元との雇用契約も終了する労働形態を指します。

たとえば、派遣社員が派遣元と1年間の有期雇用派遣契約を締結した場合、就労開始から1年が経過して派遣先での業務が終了すると、派遣元との雇用契約も終了します。派遣元との雇用契約を更新する場合は、所定の手続きが必要です。

なお、派遣元と無期雇用派遣契約を締結して働いている場合は、3年ルールの対象外となります。派遣元と結んでいる雇用契約の種類によって、3年ルールの対象かどうかが変わるので、確認しておきましょう。

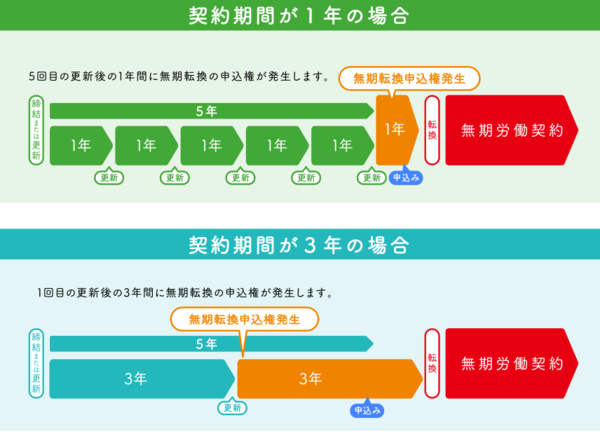

有期雇用労働者の「5年ルール」との違い

労働者派遣法の3年ルールと混同されやすいものに、労働契約法の「5年ルール」があります。労働契約法の5年ルールとは、有期雇用労働者が5年を超えて雇用契約を更新した場合、労働者側から企業に申し込みをすれば、無期雇用に転換できるというものです。

5年ルールは「無期転換ルール」とも呼ばれています。5年ルールの対象には、派遣社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトなどの有期雇用労働者も含まれます。

対して労働者派遣法における3年ルールは、派遣元と有期雇用派遣契約を締結している派遣社員にのみ適用されます。3年ルールと5年ルールは、対象となる労働者や法令の内容が異なるため、混同しないように気を付けましょう。

派遣社員の期間制限(3年ルール)の種類

派遣社員の期間制限には、事業所単位と個人単位の2種類があります。それぞれの期間制限について、詳しく解説します。

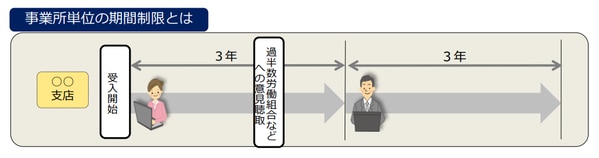

事業所単位の期間制限

事業所単位の期間制限とは、「同一の事業所で3年以上継続して派遣社員を受け入れることはできない」というルールのことです。この場合の「事業所」とは、雇用保険の適用事業所と同様で、店舗や事務所などの独立した組織を指します。

たとえば、ある派遣社員を受け入れてから2年経過後、別の派遣社員を同一の事業所に受け入れる場合、後者の派遣可能期間は1年となります。

ただし、派遣先の「過半数労働組合」か「労働者の過半数代表者」に意見を聴取するなど、所定の手続きを行なえば、派遣可能期間を原則3年まで延長することが可能です。

また、同一の事業所で3年を超えて派遣社員を受け入れたい場合、3ヶ月以上のクーリング期間を空けてから、受け入れを再開するという方法もあります。

クーリング期間とは、派遣可能期間の制限がリセットされるまでの空白期間のことです。クーリング期間に関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

▼人材派遣のクーリング期間とは? 抵触日との関係や種類、注意点などを解説

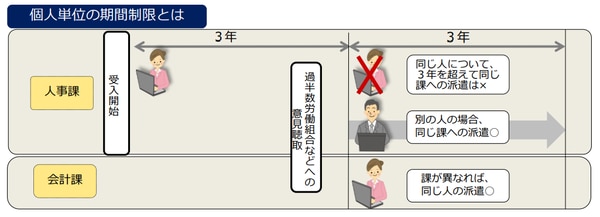

個人単位の期間制限

個人単位の期間制限とは、「同じ派遣社員を・同じ事業所の・同じ組織単位(部署や課など)に派遣できるのは3年まで」というルールのことです。事業所単位の期間制限とは異なり、個人の場合は「組織単位ごとの期間制限」となります。

たとえば以下の図のように、ある派遣社員が人事課で3年間就労した場合、同一の課ではそれ以上勤務を継続できません。しかし会計課などに異動すれば、異動日から3年間は就労可能となります。

なお、基本的には個人単位よりも、事業所単位の期間制限のほうが優先されます。上記の図の場合も、同一の派遣社員が勤務継続するためには、事業所単位の制限による派遣可能期間の延長手続きが、適切に実施されている必要があります。

派遣法における3年ルールのメリット

ここからは、労働者派遣法における3年ルールのメリットを解説します。派遣元・派遣先・派遣社員それぞれの立場から見たメリットを確認してみましょう。

派遣元企業のメリット

労働者派遣法における3年ルールは、派遣元にとって「自社で雇用している派遣社員のスキルアップにつながる」というメリットがあります。

3年ルールにより、派遣社員は同一事業所の同一部署で、3年を超えて就労することができません。派遣先を適宜変更する必要があるため、異動に合わせてキャリアの幅が広がるでしょう。

派遣先企業のメリット

派遣先にとってのメリットには、以下のようなものが挙げられます。

- 派遣社員が定期的に入れ替わるため、業務の属人化を防げる

- 別の事業所で3年間経験を積んだ優秀な派遣社員に、仕事を頼める可能性がある

- 3年後に派遣社員を直接雇用すれば、業務の引き継ぎや教育にかかる労力を削減できる

派遣社員のメリット

労働者派遣法の3年ルールは、派遣社員にとって以下のようなメリットがあります。

- 派遣先に直接雇用してもらえるチャンスができる

- 派遣可能期間が明確なので働き方のプランを立てやすい

3年ルールは、派遣社員の雇用安定やスキルアップを図るために設けられています。派遣元や派遣先の担当者と相談しながら、望むキャリアを叶えられるよう有効活用しましょう。

派遣法における3年ルールのデメリット

続いて、労働者派遣法における3年ルールのデメリットを解説します。派遣元・派遣先・派遣社員それぞれの立場から見たデメリットを把握しておきましょう。

派遣元企業のデメリット

派遣元にとってのデメリットには、最長3年ごとに派遣先を変更する手間がかかることが挙げられるでしょう。

また、自社で雇用していた派遣社員が、最長3年で派遣先に直接雇用される可能性もあります。派遣元は自社が人材不足にならないようにするため、派遣社員として働きたい労働者を適宜募集し、採用しておく必要があるといえるでしょう。

派遣先企業のデメリット

3年ルールには、派遣先にとって以下のようなデメリットがあります。

- 人材の入れ替わりに伴い、業務の引き継ぎや教育の負担が発生する

- 定期的に人材が入れ替わるため、自社独自の業務や専門的な業務の教育が難しい

派遣先が派遣社員の直接雇用を行なわない場合、人材が定期的に入れ替わることになります。定期的に新しい人材を受け入れるのと、自社に就労していた派遣社員を直接雇用するのではどちらが良いのか、慎重に検討したほうがよいでしょう。

派遣社員のデメリット

派遣先で直接雇用とならなかった場合、派遣社員は新たな職場を見つける必要があります。「今の職場で長く働き続けたい」と考えている人にとっては、3年ルールが足かせになってしまうこともあるでしょう。

また、3年ルールに従って派遣先が変更になると、業務内容も変わるため、専門的な知識や技術を習得しにくくなる可能性があります。派遣社員の働き方には、さまざまなパターンがあるので、望むキャリアを実現するためにどのような働き方を選ぶべきか、慎重に判断しましょう。

派遣社員が3年を過ぎたあとの働き方

ここからは派遣社員が同一の派遣先で、3年就労したあとの働き方について解説します。派遣社員が3年を過ぎたあとの働き方には、以下の4パターンがあります。

- 派遣先企業に直接雇用してもらう

- 派遣先企業で部署異動する

- 派遣先企業を変える

- 派遣元企業と無期雇用派遣契約を結ぶ

それぞれの働き方を詳しく見ていきましょう。

派遣先企業に直接雇用してもらう

派遣社員が同じ職場で3年以上働き続けたい場合、派遣先に直接雇用してもらうという方法があります。

ただし、派遣先で直接雇用に切り替える際、必ずしも正社員として迎え入れられるとは限りません。契約社員などの有期雇用労働者として雇用されるケースもあるので、切り替え後にどのような雇用形態になるのか、派遣先にしっかりと確認しましょう。

なお、派遣社員は、「派遣元に雇用され、派遣先で就労している」という状態です。そのため派遣先に直接雇用してもらうには、派遣元と派遣先の両方から同意を得る必要があります。

派遣先企業で部署異動する

「個人単位の期間制限」の章で述べた通り、派遣社員が部署異動することにより、同一の事業所で3年以上働き続けられる可能性があります。たとえば、ある企業の人事課で3年間就労後、会計課に異動すれば、異動日から3年間は同一の企業内で勤務可能です。

ただし、基本的には個人単位の期間制限よりも、事業所単位の期間制限のほうが優先されます。そのため、部署異動により勤務を継続する場合は、事業所単位の制限による派遣可能期間の延長手続きが、適切に行なわれる必要があります。

また、派遣社員が部署異動するときは、派遣元の同意も必要です。派遣社員の業務内容が変わり、今まで通りに成果を上げられなくなる可能性もあるので、異動するかどうかは慎重に検討したほうがよいでしょう。

派遣先企業を変える

3年間の就労後、別の派遣先に職場を変える方法もあります。派遣社員が職場を変える場合は、派遣元の担当者から、新たな派遣先を紹介してもらえるケースがほとんどです。

「既存の派遣先で直接雇用してもらうのが難しい」「ほかの職場で業務経験を積みたい」などの場合は、派遣先の変更を検討するとよいでしょう。

派遣元企業と無期雇用派遣契約を結ぶ

労働者派遣法における3年ルールの対象は、「派遣元と有期雇用派遣契約を締結している派遣労働者」です。派遣元と無期雇用派遣契約を締結している場合は、3年ルールの対象外となっています。

つまり、派遣元と合意を形成して無期雇用派遣契約を締結すれば、同じ職場で3年以上働き続けられるのです。派遣元としては、優秀な労働者と無期雇用派遣契約を結ぶことにより、安定的に人材を派遣できるメリットがあります。

3年ルールの例外となる派遣社員の条件

ここからは、3年ルールの例外となる派遣社員の条件を解説します。次の条件のうち、いずれかに当てはまる場合は、3年ルールの対象外となります。

- 年齢が60歳以上である

- 派遣元企業に無期雇用されている

- 有期プロジェクト業務に従事している

- 日数が限定された業務に従事している

- 産休・育休・介護休業の代替業務に従事している

それぞれの条件について、詳しく見ていきましょう。

年齢が60歳以上である

派遣社員の年齢が60歳以上である場合は、有期雇用派遣契約であっても、3年ルールの対象外となります。たとえば、58歳で派遣元と有期雇用派遣契約を結んで働き始めた人材は、3年後に61歳となっているため、3年ルールの対象外として扱われます。

派遣元企業に無期雇用されている

派遣元と無期雇用派遣契約を締結している派遣社員も、3年ルールの対象外となります。無期雇用派遣契約とは、期間の定めがない雇用契約のことです。

派遣元と無期雇用派遣契約を結んでいる場合、有期雇用派遣契約よりも雇用の安定が見込めるため、期間制限の対象外として扱われます。

有期プロジェクト業務に従事している

終了時期の明確な「有期プロジェクト業務」に従事している派遣社員も、3年ルールの対象外です。有期プロジェクト業務を行なっている間に、3年が過ぎてしまったとしても、プロジェクト終了までは働き続けられます。

ただし、終了時期が明確ならば、どんなプロジェクトでも3年以上働けるというわけではありません。3年ルールの例外となる有期プロジェクト業務は、「事業の開始・転換・拡大・縮小または廃止のための業務であり、一定期間内に完了するもの」と定められています。

日数が限定された業務に従事している

日数が限定された業務に従事している派遣社員も、3年ルールの適用外となります。具体的な日数は、厚生労働省により「1ヶ月の勤務日数が、通常労働者の半分以下かつ10日以下である業務」と定められています。

産休・育休・介護休業の代替業務に従事している

派遣社員が、派遣先の事業所で産休・育休・介護休業を取得している人の代わりに就労する場合も、3年ルールの対象外となります。この場合、派遣社員の就労が3年を超えても、産休・育休・介護休業を取得している人が職場に復帰するまでは勤務可能です。

まとめ

派遣社員の3年ルールの概要やメリット・デメリット、3年を過ぎたあとの働き方、例外となるケースなどを解説しました。3年ルールとは、派遣社員の受け入れ期間制限のことです。

労働者派遣法により、派遣社員が同一事業所の同一部署で就業できる期間は、原則3年までと定められています。3年ルールは雇用の安定や、スキルアップを目的として設けられているため、派遣先および派遣元には適切な対応が求められます。

なお3年ルールにより、「派遣社員が3年就労した後、派遣先に直接雇用される」といった状況が考えられます。派遣元としては、自社が人材不足とならないようにするため、派遣として就労する労働者を適宜募集し、採用しておく必要があるといえるでしょう。

派遣社員の募集をする際は、ぜひ『エン派遣』をご活用ください。『エン派遣』は、派遣社員の募集・採用に特化した「派遣専門の求人サイト」です。

エン派遣のもっとも大きな強みには、「派遣求職者の利用率がNo.1」(※)であることが挙げられます。現在、派遣のお仕事情報サイトは多数存在しますが、そのなかで1番利用されているのがエン派遣なのです。

総合人材サービスを提供するエン株式会社の調査によると、主要な派遣求人サイトを利用している求職者のうち、約83%がエン派遣を利用しているとわかっています。エン派遣を活用すれば、派遣として働くことを希望している求職者の大半に、求人をアピールすることが可能です。

エン派遣は「派遣専門の求人サイト」として20年以上もの歴史があります。募集成功の実績も豊富なので、派遣社員の採用を行なう際は、ぜひエン派遣へご相談ください。

▼エン派遣の特徴・強みをまとめたパンフレットは以下からダウンロードいただけます。

エン派遣のサービスの詳細はこちらで解説しています。ぜひご一読ください。

▼エン派遣の企業様向けページ

※エン派遣は派遣求職者の利用率No.1:いずれかの派遣情報サイトを1年以内に利用した方(20~40代男女)を対象に2023年に行なったアンケート調査より(当社調べ)。