二重派遣とは? 禁止されている理由や該当例、罰則、防止策を解説

二重派遣とは、派遣元企業(派遣会社)から派遣労働者を受け入れた派遣先企業が、その派遣労働者をさらに別の企業へ派遣する行為を指します。二重派遣は、労働基準法や職業安定法に違反する行為です。二重派遣を行なうと、懲役刑や罰金刑の対象となります。

しかし、派遣のルールはやや複雑であるため、知識不足や確認不足などの理由により、ついうっかり二重派遣を実行してしまうケースもあるでしょう。法令違反をしないためには、正しい知識と管理体制が必要です。

本記事では、二重派遣の概要や禁止されている理由、該当例、罰則などをわかりやすく解説します。二重派遣を防止するための対策も解説しますので、派遣事業を適正に運営できるよう、ぜひご覧ください。

目次[非表示]

二重派遣とは?

二重派遣とは、派遣元企業(派遣会社)から派遣労働者を受け入れた派遣先企業が、その派遣労働者をさらに別の企業へ派遣する行為を指します。

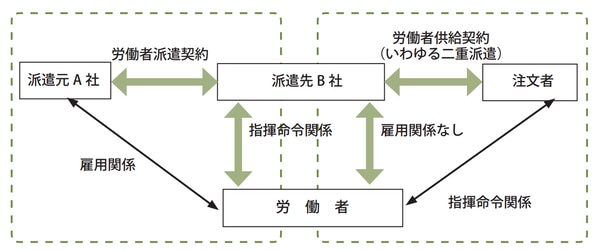

二重派遣における「派遣元企業(派遣会社)」「派遣労働者」「派遣先企業」の関係性は、以下の図の通りです。

本来、派遣労働者が雇用契約を結んでいるのは、派遣元企業(派遣会社)です。そのため、派遣先企業が受け入れた派遣労働者を別の企業へ再派遣している状況は、「雇用関係がない労働者を、労働力として別の企業へ提供している」状況といえます。

この「雇用関係がない労働者を、労働力として別の企業へ提供する行為」は、労働者供給と呼ばれています。労働者供給は、雇用の不安定化や労働者の待遇悪化につながる恐れがあるため、法令により禁止されています。そのため、同様の状態となる二重派遣も、法令違反とされているのです。

二重派遣が禁止されている理由

二重派遣が禁止されている主な理由は、以下の2つです。

- 雇用責任がどの企業にあるか不明確になるため

- 派遣労働者の待遇が悪化する可能性があるため

それぞれの理由を詳しく解説します。

雇用責任がどの企業にあるか不明確になるため

二重派遣を行なうと、「労働者の雇用責任がどの企業にあるか」がわかりづらくなります。

たとえば、派遣元企業(A社)から派遣労働者を受け入れた派遣先企業(B社)が、派遣労働者を自社の子会社(C社)で就労させた場合、以下のような問題が起こる可能性があります。

【二重派遣で問題となりやすい事例】 派遣労働者が、派遣先企業の子会社(C社)で就労している最中にケガをしてしまった。 | |

派遣労働者 | 「A社・B社・C社のどれに労災を申請すればよいかわからない…」 |

派遣先企業(B社) | 「派遣労働者が実際に就労していたのはC社なのだから、ケガの責任はC社にあるはずだ」 |

派遣先企業の子会社(C社) | 「本来、派遣元と派遣契約を締結しているのはB社なのだから、ケガの責任はB社が取るだろう」 |

このように、労働者に対する雇用責任の所在があいまいになると、企業同士で責任を押し付け合う状況が発生しやすくなります。雇用責任の所在が不明確のままでは、結果的に労働者が不利益をこうむる恐れがあるため、二重派遣は禁止されています。

派遣労働者の待遇が悪化する可能性があるため

二重派遣が行なわれると、マージンが通常よりも多く発生し、派遣労働者の待遇悪化につながる可能性があります。なぜ二重派遣が、派遣労働者の待遇悪化につながりやすいのでしょうか。派遣におけるお金の流れを順に見ていきましょう。

まず、通常の労働者派遣では、以下のようなお金の流れが発生します。

▼通常の労働者派遣で発生するお金の流れ |

※ つまり、差し引かれるマージンは、派遣元企業が利益として受け取る金額のみ。 |

しかし、派遣労働者が本来の派遣先企業とは異なる会社で就労する状況下では、次のようなお金の流れになる可能性があります。

「派遣元企業=A社」「派遣先企業=B社」「B社から労働者の二重派遣を受けていた企業=C社」とする場合

▼二重派遣で発生する可能性があるお金の流れ |

※ B社とA社がマージンを二重に差し引いているため、派遣労働者の給料が減少する可能性が高い。 |

上記のような中間搾取により、派遣労働者の待遇悪化につながる可能性が高いため、二重派遣は禁止とされています。

二重派遣に該当するケースの例

二重派遣に該当する代表的なケースの例には、以下の3つが挙げられます。

- 派遣労働者を派遣先企業の関連会社に勤務させる

- 派遣労働者を派遣先企業の取引先で勤務させる

- 勤務の実態が偽装請負となっている

それぞれの例について詳しく解説します。

派遣労働者を派遣先企業の関連会社に勤務させる

関連会社とは、子会社や親会社などの関連性が高い企業を指します。たとえ業務上の関連性が高いとしても、派遣先企業の子会社や親会社などに、派遣労働者を二重派遣してはいけません。

派遣労働者の指揮命令権を有する企業は、あくまでも派遣元と派遣契約を直接締結している企業(本来の派遣先企業)のみです。派遣労働者が、派遣先企業の関連会社に出向き、関連会社の指揮命令に従って就労している場合は、二重派遣とみなされるため注意しましょう。

派遣労働者を派遣先企業の取引先で勤務させる

派遣先企業が、自社の取引先に派遣労働者を勤務させ、派遣労働者が取引先の指揮命令に従っているケースも二重派遣に該当します。

本来、派遣先企業の取引先は、派遣労働者と指揮命令関係にありません。派遣先企業の取引先から依頼されたとしても、安易に派遣労働者を就労させないよう気を付けましょう。

勤務の実態が偽装請負となっている

偽装請負とは、派遣労働者が派遣先企業で就労するのではなく、「派遣先企業と業務請負契約を締結している企業」で就労する状態のことです。実態は労働者派遣にもかかわらず、請負契約であるかのように偽装されている状態のため、偽装請負と呼ばれています。

偽装請負は、二重派遣に該当する行為であるとして、法令により禁止されています。派遣労働者と指揮命令関係にある企業は、派遣先企業のみであるため、業務請負契約を結んでいる企業であっても就労させないよう注意しましょう。

二重派遣が行なわれてしまう理由

二重派遣が行なわれてしまう主な理由には、次の3つが挙げられます。

- 知識や人手が不足しているため

- 企業同士の関係性が適切でないため

- 派遣元と派遣先の管理能力が不足しているため

禁止行為を行なわないようにするため、二重派遣が生じやすくなる理由を把握しておきましょう。

知識や人手が不足しているため

派遣元企業や派遣先企業が、二重派遣が違法であると理解しておらず、知識不足によって実行してしまうケースが見受けられます。

また、派遣先企業の関連会社や取引先などが、人手不足に困るあまり「労働力を提供してもらえないか」と派遣先企業に持ち掛け、その相談を受け入れてしまうケースもあります。

二重派遣を防ぐためには、派遣元企業や派遣先企業が、正しい知識を習得したうえで派遣契約を締結することが重要です。

企業同士の関係性が不適切であるため

二重派遣は、企業同士の関係性が不適切な場合にも生じやすくなります。たとえば、企業間の不適切な力関係については、以下のようなケースが考えられます。

▼企業間の力関係が不適切であることにより、二重派遣が生じる例 | |

派遣先企業と取引先の力関係が不適切である場合 | 派遣先企業が、自社の主要取引先から労働力の提供を求められ、断れずに二重派遣を行なってしまった。 |

派遣先企業と関連会社の力関係が不適切である場合 | 派遣先企業が、自社の親会社から労働力の提供を求められ、断れずに二重派遣を行なってしまった。 |

派遣元企業と派遣先企業の力関係が不適切である場合 | 派遣元企業が「派遣先を失いたくない…」と考えるあまりに、派遣先企業の二重派遣を黙認してしまった。 |

二重派遣は、上記のように企業同士の力関係が不適切である場合に、より生じやすくなります。日ごろから適切な関係性を構築することが大切です。

派遣元と派遣先の管理能力が不足しているため

派遣元企業・派遣先企業の管理能力が不足している状況も、二重派遣の引き金になります。たとえば派遣元企業が、派遣先企業の担当者と定期的にコミュニケーションを取らず、二重派遣が生じていることに気付かないケースがあります。

また、派遣先企業に複数の部署がある場合、派遣契約の締結に関わった担当者が確認を怠り、「本来、就業しているはずの部署に派遣スタッフがいない」という状況に気付かないケースも考えられるでしょう。

派遣元企業および派遣先企業は、派遣労働者が「適切な場所で・適切に就業しているか」をしっかりと確認し、管理する必要があります。

二重派遣が起こりやすいとされる業種

二重派遣は、製造業やIT業で起こりやすいといわれています。なぜ製造業やIT業で二重派遣が起こりやすいのか、その理由と対策を解説します。

製造業

製造業には次のような特徴があるため、意図せず二重派遣が生じやすいといわれています。

- 業務量が会社や時期により変動しやすい

- 繁忙期と閑散期で業務量の差が大きい

このような特徴があると、「現在、業務量が少なく人手が足りている会社が、業務量が増えて人手不足となっている会社へ労働者を派遣する」といった事態が起こりやすくなります。

製造業で二重派遣を起こさないようにするためには、「繁忙期と閑散期のタイミング」「各時期の業務量」「各時期の適切な人員数」などを把握し、人材の管理運用を徹底する必要があるといえるでしょう。

IT業

IT業では、他社のシステム開発・運用を請け負う企業が多く、その際に派遣労働者を活用するケースがあります。プロジェクトの規模が大きい場合は、派遣労働者がクライアント企業に出向き、常駐することもあるでしょう。

上記のような場合、派遣労働者が本来の派遣先企業の指揮命令に従って就労しているならば、特に問題ありません。しかし派遣労働者が、常駐しているクライアント企業の指揮命令に従って就労している場合は、二重派遣とみなされます。

IT業で二重派遣を防ぐためには、「派遣労働者と指揮命令関係にある企業」を明確化する必要があります。派遣労働者と指揮命令関係にある企業は、派遣先企業のみである旨を周知徹底し、二重派遣を予防しましょう。

二重派遣を行なった場合の罰則

二重派遣は、職業安定法および労働基準法に違反する行為として、罰則の対象となっています。ここからは、二重派遣を行なった場合の罰則を解説します。

職業安定法に違反した場合の罰則

二重派遣は派遣先企業が、「雇用関係のない労働者を、労働力として別の企業に提供する行為」といえます。この行為は、労働者供給と呼ばれており、職業安定法第44条で禁止されています。

二重派遣を行ない、職業安定法に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となる可能性があります。基本的に罰則の対象となるのは、二重派遣を行なった派遣先企業と、二重派遣を受け入れた企業(派遣労働者が実際に就労した企業)です。

ただし、二重派遣を受け入れた企業が、「二重派遣である」と知らずに派遣労働者を受け入れていた場合は、罰則の対象外となるケースもあります。

労働基準法に違反した場合の罰則

派遣先企業が二重派遣を行ない、二重派遣先からマージンを受け取っていた場合は、労働基準法第6条に違反します。

労働基準法第6条では、中間搾取を禁止すると定められているため、派遣先企業が二重派遣先からマージンを受け取っていた場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性があります。

二重派遣を生じさせないための防止対策

最後に、二重派遣を生じさせないための防止対策を解説します。二重派遣を防止するためには、以下の2点を意識することが重要です。

- 指揮命令系統を改めて確認する

- 契約内容と勤務実態が一致しているか確認する

派遣元企業や派遣先企業が、きちんと防止対策を講じ、派遣労働者が安心して働けるよう配慮しましょう。

指揮命令系統を改めて確認する

二重派遣であるか否かは、基本的に「派遣労働者に対する指揮命令をどの企業が行なっているか」で判断されます。

本来、派遣労働者と指揮命令関係にある企業は、派遣元企業と派遣契約を直接締結した派遣先企業のみです。派遣労働者に対する指揮命令系統を改めて確認し、二重派遣を防止しましょう。

契約内容と勤務実態が一致しているか確認する

労働者派遣を行なうときは、派遣元企業と派遣先企業の間で、労働者派遣契約書を作成・締結します。労働者派遣契約書とは、派遣元企業と派遣先企業が、派遣労働者の就労条件を定める契約書のことです。

二重派遣を防止するためには、契約書の内容と勤務実態が一致しているか、定期的に確認する必要があります。

派遣先企業が、知識不足により二重派遣を行なうケースもあるため、派遣元企業と派遣先企業の担当者同士で定期面談を実施し、派遣労働者の勤務実態をチェックしましょう。

派遣元企業の担当者が、派遣労働者と定期面談を実施し、勤務実態をヒアリングすることも防止対策として有効です。派遣元企業・派遣先企業・派遣労働者の三者が、しっかりとコミュニケーションを取り、適切な就労環境を整えられるようにしましょう。

なお派遣事業には、二重派遣のほかにも、法令で禁止されている行為がいくつかあります。たとえば以下のような行為が、法令違反として禁止されています。

- 派遣先企業が派遣労働者に採用面接を行なうこと

- 派遣労働者を派遣の期間制限を超えて就労させること

- 派遣労働者を派遣禁止と定められている業務に就労させること

上記のような禁止行為は、罰金刑や懲役刑、行政指導などの対象となります。上記の禁止行為について、詳しく解説している記事がありますので、派遣事業の適正な運営のため、ぜひお役立てください。

▼【企業向け】派遣社員への面接は原則禁止? 禁止の理由や面談について解説

▼派遣社員の3年ルールとは? 3年を過ぎた場合の対処法や例外の条件を解説

▼人材派遣の業種を徹底解説|禁止業務や専門26業種、法改正の影響など

まとめ

二重派遣の概要や禁止されている理由、該当例、罰則、防止対策などについて解説しました。

二重派遣とは、派遣元企業(派遣会社)から派遣労働者を受け入れた派遣先企業が、その派遣労働者をさらに別の企業へ派遣する行為を指します。二重派遣は、雇用の不安定化や労働者の待遇悪化につながる可能性があるため、法令により禁止されています。

派遣会社としては、派遣先企業および派遣労働者と定期面談などを実施し、勤務実態の把握に努める必要があります。派遣先企業が、知識不足により意図せず二重派遣を行なってしまうケースもあるため、禁止事項を周知徹底しましょう。

なお、派遣事業を行なうにあたり、派遣スタッフの募集・確保にお悩みの場合は、ぜひ『エン派遣』にご相談ください。エン派遣は、派遣のお仕事情報に特化した「派遣専門の求人サイト」です。

エン派遣には、「派遣求職者の利用率No.1」(※)という強みがあります。現在、派遣のお仕事情報サイトは無数に存在しますが、その中で最も利用されているのがエン派遣なのです。

エン株式会社が実施した調査によると、主要な派遣サイトを利用している求職者のうち、約83%がエン派遣を利用していると判明しています。エン派遣に求人を掲載すれば、派遣で働くことを希望する求職者の大半に、求人情報をアピールできるでしょう。

またエン派遣は、派遣専門の求人サイトとして20年以上の歴史があるため、派遣会社および派遣求職者から広く認知されています。長い歴史がある分、募集成功の実績も豊富です。

派遣募集にお悩みの方は、以下のお問い合わせ窓口より、ぜひエン派遣にご相談ください。

▼エン派遣の特徴・強みをまとめたパンフレットは以下からダウンロードいただけます。

エン派遣のサービスの詳細はこちらで解説しています。ぜひご一読ください。

▼エン派遣の企業様向けページ

※エン派遣は派遣求職者の利用率No.1:いずれかの派遣情報サイトを1年以内に利用した方(20~40代男女)を対象に2023年に行なったアンケート調査より(当社調べ)。