人材派遣で起業するには? 必要な資格や許可、要件、手続きの流れを解説

人材派遣業は、厚生労働省から認可を得られれば、個人でも比較的参入しやすい事業です。少子高齢化による労働力減少などの影響で、人手不足に困っている分野が多いため、人材市場のニーズを見極めて事業展開すれば、成長が見込めるでしょう。

ただし人材派遣で起業をするには、特定の資格や許可を取得しなくてはなりません。本記事では、人材派遣での起業に必要な情報をひと通り分かりやすくまとめています。

必要な資格・許可・費用の目安、満たすべき要件、手続きの大まかな流れなどを解説していますので、起業を検討する際の参考にしてください。

▼エン派遣の特徴・強みをまとめたパンフレットは以下からダウンロードいただけます。

目次[非表示]

人材派遣業(労働者派遣事業)とは?

まずは人材派遣の事業形態や、似ている事業との違いについて解説します。

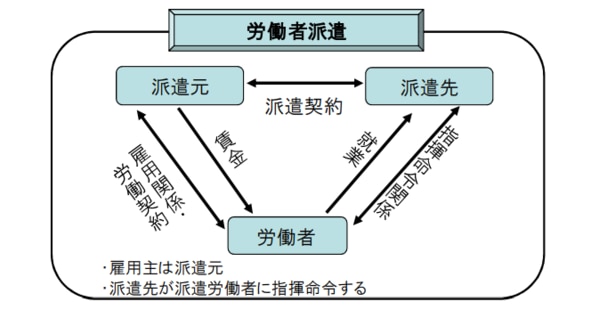

人材派遣業(労働者派遣事業)とは、派遣元・派遣先・労働者という3つの関係性によって成り立つ人材事業のことです。派遣元が労働者を雇用し、派遣先と契約を結んだのちに、労働者を派遣します。

派遣労働者が就業するのは、派遣先の企業です。しかし、あくまでも雇用関係を結んでいるのは、派遣元の派遣会社となります。

厚生労働省の資料によると、人材派遣業は「派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させること(労働者派遣法第2条)」と記述されています。

人材派遣業と有料職業紹介業(人材紹介業)の違い

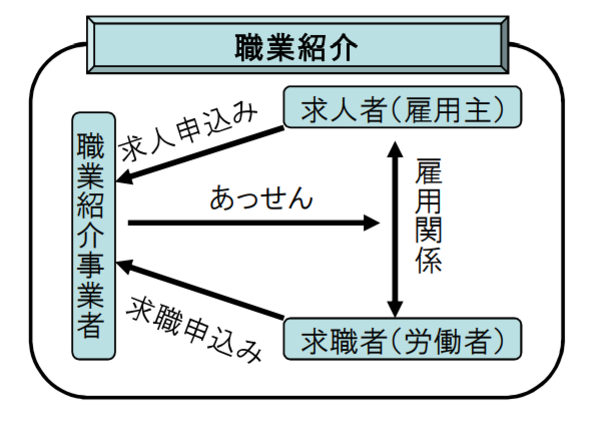

有料職業紹介業は、人手を確保したい求人者と、仕事を探している求職者の間に入って、雇用関係をあっせんする事業のことです。有料職業紹介業を行なっている事業者は、転職エージェントや人材紹介会社とも呼ばれます。

厚生労働省の資料によると、有料職業紹介業は「求人および求職の申し込みを受けて、求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっせんすること」と記述されています。

人材派遣業と有料職業紹介業のもっとも違う点は「労働者の雇用先がどこになるか」です。人材派遣業では、雇用先が派遣元である派遣会社となります。一方、有料職業紹介業では、雇用先が求人者となります。

人材派遣業と請負業の違い

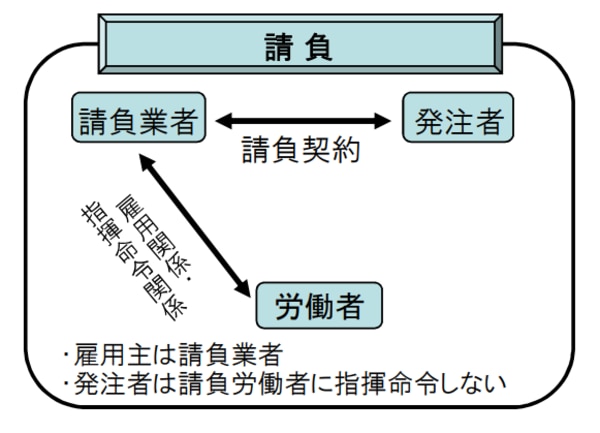

請負業は、業務を外部委託したい発注者と請負契約を結び、請負業者が雇用している労働者に、発注者からの業務を遂行させる事業のことです。

人材派遣業と請負業のもっとも違う点は「労働者との指揮命令関係がどこにあるか」です。請負業の場合、労働者と指揮命令関係にあるのは請負業者となります。

一方で人材派遣業の場合、労働者と指揮命令関係にあるのは派遣先の企業となります。しかし人材派遣業と請負業の区分は、業種・職種により判断が異なるため、厚生労働省が詳しい区分基準を定めています。

詳細な区分基準を知りたい方は、厚生労働省の「労働者派遣事業と請負事業との区分についての具体的な考え方(3ページ~)」をご覧ください。

人材派遣での起業って実際どうなの?

「人材派遣での起業って実際どうなの? 将来性はあるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。ここからは、人材派遣で起業することの難易度や将来性などを解説します。

個人でも比較的参入しやすい

人材派遣業は、個人事業主でも比較的参入しやすい事業です。たとえば「事業所が1つのみ」「常時雇用の派遣労働者が10名以下」などの条件を満たす小規模派遣元事業主の場合、事業開始にあたって必要な資産額の要件が大幅に緩和されます。

また、人材派遣で起業するには「派遣元責任者」という資格が要りますが、雇用管理の経験が一定以上あれば、講習を受講することで取得可能です。人材派遣業は、許認可事業でありながら、個人でも比較的参入しやすい事業といえるでしょう。

今まで培ってきた人脈や経験を活かしやすい

人材派遣業のメリットは、事業者が今まで培ってきた人脈や経験を活かしやすいことです。たとえば人材派遣業を営む事業者が、建築業の経験を有している場合、建築関係の派遣先の開拓に今までの人脈を活かせます。

建築業界に関する知識や業務経験が、派遣先企業と派遣労働者をマッチングさせる際に役立つこともあるでしょう。事業者が今まで培ってきた知識・経験・人脈などを活かせるのは、起業して新しい事業を始めるにあたり大きな利点といえます。

市場ニーズを見極めて差別化すれば成長が見込める

「人材派遣は事業者が多く飽和状態なのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし実際には、人材市場のニーズを見極めたり、自社を差別化したりすることによって成長が見込める分野です。

たとえば、コロナ禍を経てリモートワークが普及し、労働者の間で在宅勤務を希望する声が多く上がるようになりました。こうした市場ニーズに応え、「在宅勤務可の派遣先を開拓する」「派遣先と就労場所の条件を調整する」などの動きができれば、就業決定率を上げられるでしょう。

また、自社で雇用する派遣労働者の専門的スキルや技術レベルの向上を図るなど、競合他社と差別化できる要素をつくれば、派遣先からの需要を高められます。人材派遣で参入する業種において、どのような工夫を講じると効果的か、戦略を練って実行することが重要です。

人材派遣で起業するために必要な資格と許可

2015年に行なわれた法改正により、人材派遣業はすべて許可制となりました。ここからは、人材派遣で起業する際に必要な資格と許可について解説します。

必要な資格:派遣元責任者

人材派遣で起業するためには、派遣元責任者という資格が必要です。派遣元責任者は、厚生労働省で定めた講習機関が実施する「派遣元責任者講習」を受講することにより取得できます。

派遣元責任者講習の詳しい日程などは、厚生労働省が公表している「派遣元責任者講習の日程及び講習機関等について」をご覧ください。

また、派遣元責任者には「事業所ごとに選出する/派遣労働者100人ごとに1人以上選出する」などの選出条件や、満たすべき要件があります。派遣元責任者を目指す人が満たすべき要件については、「人材派遣で起業するための要件」の章で後述します。

必要な許可:労働者派遣事業許可

人材派遣で起業するにあたり、厚生労働省から「労働者派遣事業許可」を取得する必要があります。労働者派遣事業許可は、資産額や事業体制などの要件を満たしたうえで、所定の書類を管轄の都道府県労働局へ提出し、審査を受けることによって取得できます。

基本的に、申請から認可取得までには2~3ヶ月程度かかります。起業したい時期が決まっている場合は、時間に余裕をもって提出書類などを準備しましょう。

また、労働者派遣事業許可は、初回3年、以降5年ごとに更新が必要です。労働者派遣事業許可を得るための要件については、「人材派遣で起業するための要件」の章で詳しく解説します。

人材派遣で起業する際に必要な費用

人材派遣業を始めるには、定款認証・法人登記・認可取得に関する費用が必要です。ここからは、人材派遣で起業する際に必要な費用について解説します。

定款認証の費用

定款(ていかん)とは、会社を立ち上げるときに作成する重要書類のことです。定款には商号・住所・資本金・事業内容・事業目的・規則などの大切な情報が多数記載されます。

定款認証は、作成した定款の正当性を公証人から証明してもらうことを指します。認証してもらうには、資本金額に応じて一定の手数料がかかります。たとえば、資本金額が300万円以上の場合の認証手数料は、以下の通りです。

▼資本金額300万円以上の場合、定款認証にかかる主な費用 | |

定款認証の手数料 | 50,000円 |

定款謄本作成の手数料 | 2,000円前後 |

印紙代 | 40,000円 |

法人登記の費用

法人登記とは、会社の名称・住所・代表者名・事業目的などを法務局に登録し、一般公開できるようにする手続きのことです。法人登記をするときは、以下のように登録免許税や印鑑登録料などの費用がかかります。

▼法人登記にかかる主な費用 | |

登録免許税 | 150,000円または「資本金額×0.7%」のどちらか高い方 |

登記簿謄本 | 600円前後 |

印鑑登録料 | 1,000円前後 |

印鑑証明書 | 100円~1,000円程度 |

認可取得の費用

人材派遣業の認可を取得するには、登録免許税や収入印紙代がかかります。かかる費用の目安は以下の通りです。

▼人材派遣業の認可の取得にかかる主な費用 | |

登録免許税 | 90,000円 |

収入印紙代 | 120,000円+55,000円×(派遣業を行なう事業所数-1) |

出典:厚生労働省「第2 申請・届出等の手続き(11ページ~)」

人材派遣業の登録申請は、会社単位で行なわれます。また収入印紙の消印後は、手数料が返却されません。

人材派遣で起業するための要件

人材派遣で起業するには「労働者派遣事業許可」が必要です。ここからは、労働者派遣事業許可を得るために満たすべき要件を解説します。

資産額に関する要件

人材派遣で起業するには、事業を適正に運営できる程度の資産が必要と定められています。人材派遣で起業する事業者は、直近の決算書において、以下の資産額の要件を満たしていなくてはなりません。

▼資産についての要件 |

|

出典:厚生労働省「労働者派遣事業の許可の要件(22ページ~)」

ただし「事業所が1つのみ・常時雇用の派遣労働者が10名以下」などの条件を満たす小規模派遣元事業主の場合は、資産額の要件が「基準資産額1,000万円以下・自己名義の現金預金が800万円以下」へと緩和されます。

雇用管理・教育訓練に関する要件

人材派遣で起業するためには、派遣労働者を適切に雇用管理し、教育訓練の機会を提供する能力がなくてはなりません。雇用管理・教育訓練に関する要件は、大まかに以下の3パターンに分けられます。

▼雇用管理・教育訓練に関する要件のパターン

- 派遣労働者に対するキャリア形成支援制度がある

- 派遣労働者に対する雇用管理体制が整備されている

- キャリア形成支援以外の教育訓練制度も整備されている

雇用管理・教育訓練に関する要件のより詳しい内容は、以下の通りです。

▼労働者派遣事業の雇用管理についての要件 |

●派遣労働者に対するキャリア形成支援制度があること

●派遣労働者に対する雇用管理体制が整備されていること

●キャリア形成支援以外の教育訓練制度も整備されている

|

出典:厚生労働省「労働者派遣事業の許可の要件(16ページ~)」

派遣会社には、自社で雇用した派遣労働者をしっかりと雇用管理する責任があります。上記のほかにも、雇用管理の要件がいくつか定められているので、厚生労働省の資料をよく確認して適切な組体制を整えましょう。

事業所の設置に関する要件

人材派遣で起業するときは、派遣労働者や事業所に勤める職員が、快適に働ける環境を整備する必要があります。事業所の面積や立地にも要件があるので、厚生労働省の資料も合わせてよく確認し、適切な労働環境を整えましょう。

▼事業所に関する要件 |

|

出典:厚生労働省「労働者派遣事業の許可の要件(23ページ~)」

派遣元責任者に関する要件

人材派遣で起業するには、「派遣元責任者」という資格が必要です。派遣元責任者を取得するには、厚生労働省が定めた講習機関が実施する「派遣元責任者講習」を受講したうえで、以下の要件を満たす必要があります。

▼派遣元責任者に関する要件 |

|

出典:厚生労働省「労働者派遣事業の許可の要件(19ページ~)」

また、派遣元責任者には欠格事由があります。欠格事由とは、「その資格や役務にふさわしくないとされる状態や言動」のことです。

派遣元責任者の欠格事由は、以下の通りです。以下の項目に当てはまる場合、派遣元責任者には不適切であると判断されます。

▼労働者派遣事業の欠格事由 |

|

なお、派遣元責任者を取得してから、欠格事由に該当する事態となった場合は、人材派遣の認可が取り消しされます。派遣元責任者の資格や職務などについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

▼派遣元責任者とは? 選任の要件や職務、講習についてわかりやすく解説

事業運営に関する要件

公正な事業運営を行なうため、厚生労働省によって以下のような行為が禁止されています。以下のような禁止行為が発覚した場合、人材派遣業の事業者として不適切と判断され、認可が取り消されます。

▼公正な事業運営のため禁止されていること |

|

出典:厚生労働省「労働者派遣事業の許可の要件(23ページ~)」

個人情報保護に関する要件

人材派遣を行なう事業者は、派遣労働者および事業所職員の個人情報を、適切に取り扱う能力が求められます。個人情報を適切に保護するため、以下のような要件が定められています。

▼個人情報保護に関する要件 |

|

出典:厚生労働省「労働者派遣事業の許可の要件(20ページ~)」

なお、人材派遣業の許可については、こちらの記事でも詳しく解説しています。許可取得のために必要な書類や、許可基準などをより詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。

▼人材の派遣業(労働者派遣事業)に必要な許可や資格、提出書類などを解説

人材派遣で起業する際の大まかな流れ

最後に、人材派遣で起業する際に行なう手続きの大まかな流れを解説します。

派遣元責任者講習を受ける

人材派遣で起業するには、厚生労働省が定めた講習機関で「派遣元責任者講習」を受講し、派遣元責任者の資格を得る必要があります。受講の費用は講習機関により異なりますが、10,000円前後です。

講習を受講後に「派遣元責任者講習受講証明書」が交付されるので、管轄の都道府県労働局に証明書の写しを提出・申請しましょう。なお、派遣元責任者となったあとも、3年ごとに講習を受ける必要があります。

会社を設立して登記する

派遣元責任者の資格を得たら、会社を設立して法人登記を行ないます。法人登記とは会社の名称・住所・代表者名・事業目的などを法務局に登録し、一般公開できる状態にする手続きのことです。

法人登記の大まかな手続きの流れは、以下の通りです。

- 会社の概要を決める(商号・住所・代表者名・事業内容・事業目的など)

- 法人登記に必要な会社の実印を作成する

- 法人登記に必要な書類を作成する

- 定款を作成して認証を受ける

- 資本金を払込する

- 法務局に法人登記の申請をする

提出書類に問題がなければ、申請から10日前後で登記完了となります。また、従業員を雇用する場合は、登記完了後に税務・労務・社会保険関係の手続きも、各担当機関で行ないましょう。

人材派遣業の許可を申請する

法人登記が無事に終わったら、人材派遣を行なうための「労働者派遣事業許可」を申請しましょう。労働者派遣事業許可を得るときは、必要書類を管轄の都道府県労働局へ提出し、審査を受けます。

提出書類の内容や、事業所の現地調査などに問題がなければ、申請から2~3ヶ月程度で厚生労働省から許可証が発行されます。

なお、許可申請に必要な書類は20種類以上あるので、時間に余裕をもって作成しましょう。提出書類について、詳しくは厚生労働省の「労働者派遣事業関係手続提出書類一覧(1)」をご確認ください。

まとめ

人材派遣での起業に必要な資格や許可、費用の目安、満たすべき要件、手続きの流れなどを解説しました。人材派遣で起業するときは、以下のような手順で準備を進めるとよいでしょう。

- 派遣元責任者講習を受講し、派遣元責任者の資格を得る

- 会社を設立して法人登記を済ませる

- 必要書類を管轄の都道府県労働局へ提出し、労働者派遣事業許可を得る

厚生労働省から無事に許可が下り、人材派遣業を開始できる状態になったら、派遣社員・派遣スタッフとして働く人材を募集する必要があります。派遣社員・派遣スタッフの募集を効果的に行なうなら、『エン派遣』のご利用がオススメです。

エン派遣は、総合人材サービスを展開するエンが運営している「派遣のお仕事の募集に特化した求人サイト」です。

エン派遣の最大の強みは「派遣求職者の利用率がNo.1」(※)であること。現在、派遣のお仕事情報サイトは無数に存在しますが、そのなかで最も利用されているのがエン派遣なのです。

エンの調査によると、主要な派遣求人サイトを利用している求職者のうち、約83%がエン派遣を利用していると判明しています。つまりエン派遣を活用すれば、派遣社員・派遣スタッフとして働くことを希望する求職者の大半に、求人をアピールできるといえます。

エン派遣には、派遣専門の求人サイトとして20年以上の長い歴史があるので、募集成功の実績も豊富です。派遣社員・派遣スタッフの募集を行なう際は、ぜひエン派遣にご相談ください。

▼エン派遣の特徴・強みをまとめたパンフレットは以下からダウンロードいただけます。

エン派遣のサービスの詳細はこちらで解説しています。ぜひご一読ください。

▼エン派遣の企業様向けページ

※エン派遣は派遣求職者の利用率No.1:いずれかの派遣情報サイトを1年以内に利用した方(20~40代男女)を対象に2023年に行なったアンケート調査より(当社調べ)。