【派遣会社向け】派遣の雇用契約書とは?労働条件通知書との違いや記載項目など

雇用契約書とは、「労働者を雇用する事業主」と「事業主に雇用される労働者」の間で取り交わす契約書のこと。一般的には、労働条件や待遇などの情報を詳しく記載し、雇用主と労働者が合意を形成したうえで取り交わします。

しかし、労働者側が派遣スタッフの場合は、「派遣にも雇用契約書は必要?」「派遣元と派遣先どちらの企業と取り交わすべき?」と戸惑うこともあるでしょう。

そこで本記事では、人材派遣の雇用契約書について詳しく解説します。労働条件通知書・就業条件明示書との違いや主な記載項目、雇用契約書を交付しない場合のリスクなどを解説しますので、派遣スタッフと雇用契約を締結する際にお役立てください。

目次[非表示]

人材派遣における「雇用契約書」とは?

雇用契約書とは、事業主と労働者が、雇用関係を締結する際に取り交わす契約書のことです。雇用契約書は、「労使間で雇用の合意が形成されたこと」を書面として残すためのものであるため、事業主と労働者の双方が署名・捺印し、お互いに控えを保管しておきます。

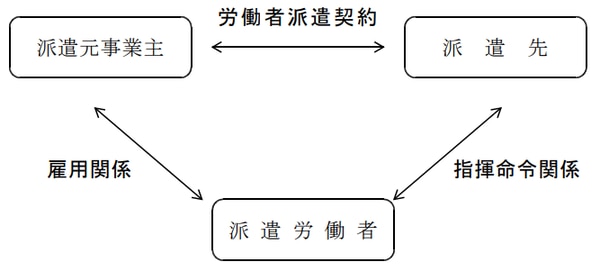

人材派遣事業(労働者派遣事業)の場合は、派遣元となる派遣会社と派遣スタッフの間で、雇用契約書を取り交わします。人材派遣における雇用契約書が、派遣会社と派遣スタッフの間で取り交わされる理由は、人材派遣の相関図が、以下の図のようになっているためです。

派遣スタッフが、実際に就業するのは派遣先です。しかし、派遣スタッフと雇用関係を締結するのは派遣元であるため、雇用契約書は派遣会社と派遣スタッフの間で取り交わす必要があります。

派遣で雇用契約書を取り交わすタイミング

一般的に、派遣会社と派遣スタッフが、雇用契約書を取り交わすタイミングは、「派遣先が決定したあと」とされています。

派遣先での就業が始まると同時に、派遣会社は派遣スタッフに対して、給与の振り込みなど雇用主としての対応を開始しなくてはなりません。そのため就業開始前に、派遣スタッフと雇用契約書を取り交わしておく必要があります。

派遣で雇用契約書を締結するのは義務?

雇用契約書は、労使間で雇用の合意を形成した旨を表す重要な書類ですが、書面での締結が法令により義務づけられているわけではありません。雇用契約は、書面による締結がなくとも有効とされているため、雇用契約書を労使間で取り交わすことは任意とされています。

ただし、後述する労働条件通知書などは、書類の形式上、労使間で雇用の合意が取れているかどうかを確認できません。そのため、雇用契約書を取り交わしておいたほうが、労使間で雇用の合意が形成されている旨をきちんと書面で残しておけるメリットがあります。

雇用契約書と労働条件通知書の違い

雇用契約書と類似している書類に、労働条件通知書があります。労働条件通知書とは、雇用主が労働者に対して、労働条件を明示するための書類です。主に、賃金や休日休暇、就業場所、就業時間、契約期間などが記載されます。

労働条件通知書の記載内容は、雇用契約書とほぼ同様であるため、派遣スタッフへ交付する際に、兼用可能な書式を使用している派遣会社もあります。しかし厳密に言うと、労働条件通知書と雇用契約書には、以下の違いがあります。

労働条件通知書 | 雇用契約書 |

|

|

労働条件通知書は、あくまでも雇用主が労働者に、労働条件を一方的に通知するための書類です。基本的に、雇用主と労働者双方の署名・捺印などは必要ないため、労働条件通知書を確認するだけでは、労使間で雇用の合意があるか否かを特定できないケースがあります。

「労働条件の通知」および「労使間で雇用の合意がある旨の明示」どちらも行ないたい場合は、各書類をそれぞれ別で作成・交付するか、兼用可能な書式を使用するとよいでしょう。

なお、厚生労働省は労働条件通知書のひな形をウェブで公開しています。作成する際は、ぜひお役立てください。

雇用契約書と就業条件明示書の違い

雇用契約書と混同されやすい類似書類には、就業条件明示書もあります。就業条件明示書とは、派遣会社が派遣スタッフに対し、就業条件を示すため交付する書類のこと。記載内容は、雇用契約書や労働条件通知書とほぼ同様です。

雇用契約書・労働条件通知書・就業条件明示書のもっとも大きな違いは、交付の根拠となる法令が異なる点です。以下に、各書類を交付する根拠となる法令をまとめました。

交付の根拠となる法令など | |

雇用契約書 | 労働基準法に基づき交付される。 ただし、書面での締結は義務づけられていない。 |

労働条件通知書 | 労働基準法に基づき交付される。 労働基準法では、労働条件が明示された書面を労働者に交付するよう定めている。 そのため、労働条件通知書の書面での交付は必須。 |

就業条件明示書 | 労働者派遣法に基づき交付される。労働者派遣法では、派遣会社が派遣スタッフと雇用契約を締結する際、就業条件が明示された書面を交付するよう定めている。 そのため、就業条件明示書の書面での交付は必須。 |

上記の書類は記載内容が類似しているため、派遣会社によっては兼用可能な書式を使用し、派遣スタッフに交付しているケースもあります。

各書類をそれぞれ別で作成・交付する場合は、厚生労働省が就業条件明示書の記入例をウェブで公開していますので、ぜひ参考にしてください。

雇用契約書の主な記載項目

続いて、雇用契約書の主な記載項目を紹介します。雇用契約書を作成するときは、以下の項目を含むようにしましょう。また、雇用主と労働者の双方が、署名・捺印するためのスペースも必要です。

- 契約期間

- 就業場所

- 業務内容

- 休憩時間

- 休日休暇

- 就業時転換

- 始業時刻・終業時刻

- 時間外労働の有無

- 退職に関する事項

- 就業場所や業務内容の変更範囲

- 無期転換申込機会(有期契約労働者の場合)

- 無期転換後の労働条件(有期契約労働者の場合)

- 賃金(基本賃金・計算方法・時間外労働の割増率 など)

- その他(社会保険の有無・企業年金制度の有無 など)

参考:厚生労働省「労働条件通知書(一般労働者用:常用・有期雇用型)」

参考:厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」

派遣会社が雇用契約書を交付しない場合のリスク

先述の通り、雇用契約書は法令によって、書面での締結が義務づけられているわけではありません。しかし、派遣会社が雇用契約書を交付しない場合、派遣スタッフとの間に雇用の合意が形成されている旨を、書面として証拠に残すことが難しくなります。

「労働条件を明示したうえで、雇用の合意を形成した」という旨を何かしらの形式で証拠として残しておかないと、雇用関係でトラブルが生じた際に、「言った/言わない」の水掛け論になる可能性があります。

また、派遣スタッフによっては、派遣会社から雇用契約書が交付されないことに対し、不安を感じる人もいます。派遣スタッフからの信用を損ねないようにするためにも、雇用契約書または他書類との兼用の書面を、きちんと交付したほうがよいでしょう。

まとめ

人材派遣における雇用契約書の概要や、労働条件通知書および就業条件明示書との違い、主な記載項目、雇用契約書を交付しない場合のリスクなどを解説しました。

雇用契約書は、法令により書面での締結が義務づけられているわけではありません。しかし、雇用トラブルを回避するためにも、きちんと書面として締結・交付したほうがよいといえるでしょう。

なお、雇用関係を結ぶ前段階となる、派遣スタッフの募集にもお悩みがある場合は、ぜひ『エン派遣』をお試しください。エン派遣は、派遣のお仕事募集に特化した、派遣専門の求人サイトです。

エン派遣には、「派遣求職者の利用率がNo.1」(※)という他サイトにない強みがあります。現在、派遣のお仕事情報サイトは無数に存在しますが、その中でも1番利用されているのがエン派遣なのです。

エン株式会社が行なった調査によると、主要な派遣サイトを利用している求職者のうち、約83%がエン派遣を利用していると判明しています。つまり、エン派遣を利用すれば、派遣として働くことを希望する求職者の大半に、求人をアピールできるということです。

エン派遣は、派遣専門の求人サイトとして20年以上の歴史があり、これまで数多くの就業をご支援してきました。派遣会社からも派遣求職者からも広く認知されているため、募集成功の実績も豊富です。

派遣スタッフの募集にお困りの場合は、ぜひエン派遣にご相談ください。

▼エン派遣の特徴・強みをまとめたパンフレットは以下からダウンロードいただけます。

エン派遣のサービスの詳細はこちらで解説しています。ぜひご一読ください。

▼エン派遣の企業様向けページ

※エン派遣は派遣求職者の利用率No.1:いずれかの派遣情報サイトを1年以内に利用した方(20~40代男女)を対象に2023年に行なったアンケート調査より(当社調べ)。